月经是女性健康的“晴雨表”,规律的周期如同潮汐般映射着体内气血的阴阳消长。当这份规律被打破时,可能预示着身体正发出失衡的警报。中医将月经不调视为脏腑功能失调的外在表现,其调理不仅在于症状缓解,更注重整体气血的平衡重建。

一、探本溯源:月经不调背后的中医密码

中医认为“女子以肝为先天”,月经的生成与肝、脾、肾三脏密切相关。肝主疏泄调节气血运行,脾主统血保障经量稳定,肾藏精主宰生殖机能,三者共同维持“任脉通、太冲脉盛”的生理状态。现代女性长期处于高压环境,数据显示约68%的育龄女性存在不同程度的月经紊乱。

核心病机解析:

1. 寒热失调:胞宫受寒导致经血凝滞(如经期饮冷、衣着单薄),或体内郁热迫血妄行(如熬夜、嗜食辛辣)

2. 气血失衡:过度节食减肥耗伤气血,或久坐少动引发气滞血瘀,表现为经量骤减或经血色暗结块

3. 情志内伤:肝气郁结引发经前乳胀、周期紊乱,常见于职场高压人群

4. 先天禀赋:青春期初潮延迟、更年期经乱多与肾精不足相关

二、辨证施治:五大证型识别与调养方案

1. 血寒型——冬日冰封的河流

辨识要点:经期延迟超7天,小腹冷痛如敷冰袋,经血暗红夹血块,遇热痛减

调理要诀:

2. 血热型——沸腾的火山

辨识要点:周期提前7天以上,经量多如潮涌,血色鲜红质稠,伴口舌生疮

调理要诀:

3. 肾虚型——干涸的土壤

辨识要点:经量渐少色淡,腰膝酸软如负重物,排卵期透明分泌物减少

调理要诀:

4. 气郁型——纠结的琴弦

辨识要点:经期或前或后无定期,经前胀痛不可触,情绪波动大

调理要诀:

5. 血虚型——枯竭的泉眼

辨识要点:经量少如点滴,面色萎黄无华,健忘心悸

调理要诀:

三、周期养护:四阶段动态调理法

中医将月经周期分为行经期(1-5天)→经后期(6-13天)→排卵期(14-16天)→经前期(17-28天),各阶段养护重点不同:

1. 行经期(月经来潮)

2. 经后期(卵泡发育)

3. 排卵期(黄金受孕期)

4. 经前期(黄体阶段)

四、预警信号:何时需要专业干预

1. 紧急就医指征:非经期持续出血超10天、单次经量浸透卫生巾每小时需更换、剧烈腹痛伴恶心呕吐

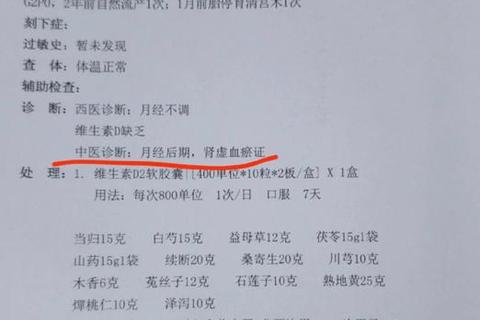

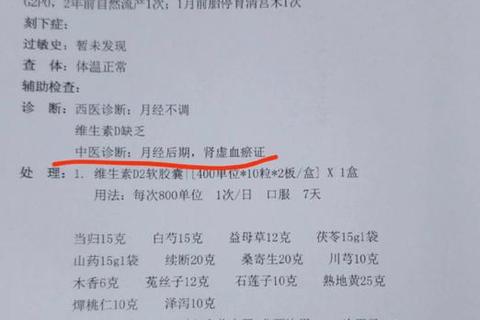

2. 检查建议:性激素六项(月经第2-5天)、B超(经后3天)、AMH检测(评估卵巢储备)

3. 中西医结合治疗:多囊卵巢综合征配合二甲双胍+苍附导痰汤;子宫肌瘤>5cm建议手术

五、长效防护:构建气血自愈系统

1. 子午流注养生法:

2. 节气调养重点:

3. 情绪能量管理:

月经调理如同培育一株生命之树,需要顺应四时更迭的智慧。当出现周期异常时,建议记录至少3个月经周期的体温、经色、情绪变化,这将为中医师辨证提供重要依据。记住,真正的健康不是与标准数值的刻板对照,而是身心和谐的动态平衡。