月经是女性健康的“晴雨表”,但据临床统计,约30%的女性曾因月经周期紊乱、经量异常或伴随痛经等问题而困扰。中医认为,“女子以血为本,以气为用”,月经不调的核心在于气血失衡。本文从中医视角解析月经不调的病因与调治之道,并提供科学实用的调养建议。

一、月经不调的中医辨证基础

中医将月经不调归纳为“经水不调”,其病因涉及外感寒热、情志失调、饮食劳倦等多方面。根据《金匮要略》等经典理论,主要分为以下五类证型:

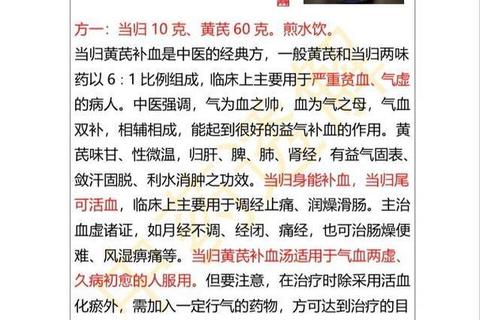

1. 气血虚弱型:表现为经色淡红、量少淋漓,伴面色苍白、头晕乏力。常用四物汤为基础方,配伍黄芪、党参等补气药物,如网页11提到的四物汤加味方案。

2. 肾虚型:经量渐少、腰膝酸软,多见于熬夜或多次流产者。归肾丸(菟丝子、杜仲、山茱萸等)可补肾填精,网页4的研究显示其对卵巢功能减退者疗效显著。

3. 气滞血瘀型:经血暗紫有块、小腹胀痛,常见于压力大或久坐人群。桃红四物汤(桃仁、红花、当归等)能活血通经,网页63的案例证实其改善痛经效果。

4. 痰湿阻滞型:形体肥胖、经质黏腻,多与代谢紊乱相关。苍附导痰丸配伍白术、茯苓可健脾祛湿,网页36的肥胖患者经此方案治疗后经量恢复正常。

5. 寒热错杂型:上热下寒体质者易出现经期口疮频发(如网页31案例),需寒热并调,采用丹栀逍遥散配合温经药物。

二、经典调经方的临床应用

1. 养血调经汤(熟地、黄芪、益母草等):网页24的临床研究显示,该方治疗月经过少总有效率达94.3%,尤其对人工流产后子宫内膜修复效果显著。其配伍特点在于“补血不滞气”,通过当归、白芍柔肝,益母草活血促进内膜再生。

2. 安冲调经汤(山药、椿根白皮、牡蛎等):针对经期延长、排卵期出血的虚实夹杂证,网页64的黄女士案例显示,该方案通过平补脾肾、清热固涩,成功调节异常出血。

3. 周期疗法:根据月经不同阶段动态调整用药。如经前期以疏肝理气为主(柴胡、香附),行经期加强活血(川芎、红花),经后期侧重补肾(菟丝子、枸杞子),网页46的专家建议可减少复发风险。

三、日常调护的五大关键

1. 饮食调理:血虚者宜食红枣、桂圆;血瘀者可用玫瑰花代茶饮;痰湿体质需减少甜腻食物,增加山药、茯苓等健脾食材。

2. 穴位按摩:三阴交(健脾养血)、关元(温煦胞宫)、太冲(疏肝解郁)每日按压3分钟,网页80推荐此法辅助改善经期不适。

3. 情志管理:焦虑抑郁会加重肝郁气滞,建议练习八段锦“双手托天理三焦”式,配合深呼吸调节自主神经。

4. 寒热防护:经期避免冷水洗浴,痛经者可热敷下腹部;手足心热者忌食辛辣,宜用菊花、麦冬滋阴。

5. 就医指征:若出现经期超过10天不止、非经期出血或剧烈腹痛,需警惕子宫肌瘤、内膜病变,网页36的激素检测与B超筛查具有重要价值。

四、特殊人群注意事项

青春期女性:初潮后2年内周期不规律属生理现象,但如网页63的13岁患者出现崩漏,需警惕肝肾阴虚,及时用二至丸滋阴止血。

备孕女性:反复月经推迟伴腰酸者,建议检测AMH值评估卵巢储备,配合滋肾育胎丸调理。

围绝经期女性:经量突然增多需排除内膜病变,中医常用固冲汤(白术、煅牡蛎)收涩止血,配合激素替代疗法。

月经不调如同身体发出的“预警信号”,中医辨证施治通过调和气血、平衡阴阳,不仅能改善症状,更能从体质根源上重塑健康。建议女性建立月经日记(记录周期、经量及伴随症状),每年进行一次妇科超声与性激素检查。记住——规律的生活节奏、平和的情志状态,才是守护“月事安康”的最佳药方。