肝脏是人体代谢与解毒的核心器官,肝炎的侵袭不仅会引发乏力、黄疸、食欲减退等症状,还可能发展为肝硬化甚至肝癌。面对病毒性肝炎、酒精性肝炎、药物性肝炎等多种类型,如何科学选择药物?本文将系统解析常用抗病毒及护肝药的作用机制与临床应用,帮助公众理解治疗逻辑,掌握防护要点。

一、肝炎的常见类型与核心治疗目标

肝炎根据病因可分为病毒性肝炎(如乙肝、丙肝)、酒精性肝炎、药物性肝炎、自身免疫性肝炎及脂肪性肝炎等。不同病因的治疗重点各异:

治疗核心在于控制病因与修复肝损伤的双重策略。

二、抗病物:肝炎病毒的“主力军”

1. 核苷(酸)类似物

代表药物:恩替卡韦、替诺福韦、拉米夫定

作用机制:通过抑制病毒DNA聚合酶,阻断乙肝病毒(HBV)复制链。

适用人群:慢性乙肝患者,需长期用药以维持病毒抑制状态。

注意事项:需定期监测耐药性,避免自行停药导致病情反弹。

2. 干扰素类药物

代表药物:聚乙二醇干扰素α(PEG-IFNα)

作用机制:激活免疫系统,抑制病毒复制并调节免疫应答。

适用人群:部分乙肝、丙肝患者,尤其年轻且肝功能代偿良好者。

缺点:可能引发发热、抑郁等副作用,需在医生指导下使用。

3. 新型抗病毒疗法进展

三、护肝药物:修复损伤的“肝脏卫士”

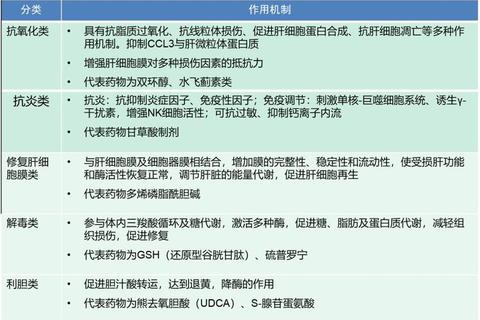

根据作用机制,护肝药可分为以下五类(表1):

| 类别 | 代表药物 | 核心作用 | 适用疾病 |

|-||-|-|

| 抗炎类 | 复方甘草酸苷、异甘草酸镁 | 抑制炎症因子,类似激素作用 | 酒精性、药物性、自身免疫性肝炎 |

| 肝细胞膜保护剂| 多烯磷脂酰胆碱 | 修复细胞膜,减少脂肪浸润 | 酒精肝、药物性肝损伤 |

| 抗氧化剂 | 还原型谷胱甘肽、水飞蓟素 | 清除自由基,减轻氧化应激 | 非酒精性脂肪肝、重金属中毒性肝损 |

| 利胆类 | 熊去氧胆酸、腺苷蛋氨酸 | 促进胆汁排泄,缓解淤积 | 胆汁性肝硬化、胆管炎 |

| 降酶类 | 双环醇、联苯双酯 | 快速降低转氨酶水平 | 慢性肝炎急性期辅助治疗 |

临床应用原则:

四、特殊人群用药警示

1. 儿童:肝脏代谢能力弱,避免使用成人药物(如熊胆粉需严格剂量控制),优先选择水飞蓟素等安全性较高的药物。

2. 孕妇:禁用具有致畸风险的干扰素,可权衡使用替诺福韦等妊娠B类药物。

3. 慢性病患者:结核、肿瘤患者需预防性使用保肝药(如双环醇),减少治疗药物肝损伤风险。

五、居家护理与就医信号

自我管理建议

需立即就医的情况

六、预防:从源头守护肝脏

1. 疫苗接种:新生儿接种乙肝疫苗,高危成人补种;

2. 阻断传播:避免共用剃须刀、注射器,规范性行为使用防护措施;

3. 谨慎用药:遵医嘱使用处方药,警惕中草药肝毒性。

肝炎治疗需兼顾病因控制与肝脏修复,药物选择应个体化、科学化。随着ASO药物、基因编辑等新技术的发展,未来有望实现更高治愈率。公众需提高防护意识,定期筛查,早诊早治,方能真正守护“肝”净人生。