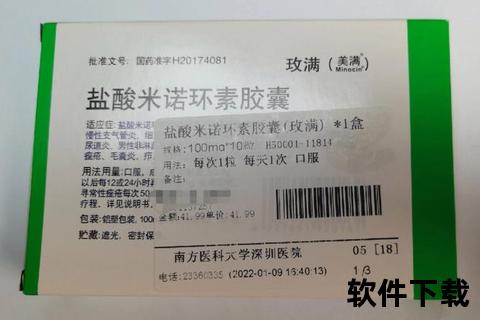

作为一种广谱抗生素,盐酸米诺环素胶囊在治疗痤疮、呼吸道感染等疾病中广泛应用,但其潜在的副作用常令患者感到困惑甚至恐慌。本文基于临床研究与实践经验,系统分析头晕、光敏性皮炎、肝损伤三大典型反应的发生机制与应对策略,帮助患者科学用药、规避风险。

一、中枢神经系统警示:头晕与眩晕的真相

症状特征

约20%-30%的患者在用药初期(尤其是首次剂量后)出现头晕、头昏或眩晕,部分伴随恶心、呕吐或平衡失调。这种反应具有剂量依赖性,女性发生率高于男性,但多数在24-48小时内自行缓解。值得注意的是,极少数患者可能出现前庭功能紊乱,表现为持续性耳鸣或共济失调。

发生机制

米诺环素可穿透血脑屏障,直接作用于中枢神经系统,干扰神经递质平衡(如抑制GABA受体活性),导致前庭功能异常。药物代谢产物可能刺激内耳淋巴液循环系统,加剧眩晕感。

科学应对

1. 剂量调整:首次服药建议选择睡前低剂量(如50mg),逐步适应药物作用。

2. 行为管理:服药后避免驾驶、高空作业等需高度专注的活动;起身时动作放缓以减少体位性低血压风险。

3. 辅助干预:维生素B6联合用药可降低头晕发生率,必要时可换用多西环素等替代药物。

二、光敏性皮炎:阳光下的隐形危机

临床表现

约10%-15%的用药者出现皮肤对紫外线敏感,表现为面部、颈部等暴露部位红斑、灼热感或水疱,严重者发展为光毒性皮炎(如日晒后24小时内出现皮疹)。长期未干预可能遗留色素沉着斑。

病理机制

米诺环素代谢产物(如4-差向异构体)具有光化学反应活性,在紫外线作用下生成自由基,直接损伤皮肤细胞DNA并引发炎症反应。药物可能抑制皮肤抗氧化酶系统,降低紫外线防御能力。

防护策略

1. 物理遮挡:使用UPF50+防晒衣、宽檐帽及防紫外线墨镜;避免上午10点至下午4点外出。

2. 化学防护:选择广谱防晒霜(SPF30+,PA+++),每2小时补涂一次,特别注意耳后、颈部等易忽略部位。

3. 药物干预:出现皮疹时立即停用米诺环素,局部涂抹糖皮质激素软膏(如氢化可的松),口服抗组胺药缓解瘙痒。

三、肝损伤警示:从生化异常到器官衰竭

风险分层

肝损伤多发生于用药后2-8周,表现为转氨酶(ALT/AST)升高、黄疸或胆汁淤积。高风险人群包括:

监测与管理

1. 生化监测:治疗前及用药期间每4周检测肝功能,若ALT/AST超过正常值3倍需立即停药。

2. 护肝方案:轻中度损伤者可使用水飞蓟宾(140mg/日)或双环醇(75mg/日);重度病例需静脉注射谷胱甘肽(1.2g/日)。

3. 替代治疗:出现肝性脑病或凝血功能障碍时,换用利福昔明等不经肝脏代谢的抗生素。

四、特殊人群用药安全指南

1. 儿童与青少年:

2. 孕产妇:

3. 老年患者:

五、紧急情况识别与处理流程

当出现以下症状时,需立即停药并就医:

风险可控的合理用药

盐酸米诺环素的副作用虽具个体差异性,但通过科学的剂量调整、定期监测和防护措施,多数患者可实现安全用药。建议患者在医生指导下建立个性化用药日志,记录症状变化与实验室指标,将药物风险控制在可接受范围内。记住:及时沟通、规范监测是规避严重不良反应的核心防线。