维生素是维持人体正常代谢不可或缺的营养素,而B族维生素作为水溶性维生素的代表,因其参与能量代谢、神经传导、造血等重要生理功能,成为现代人普遍关注的营养素之一。关于维生素B的服用时间、剂量及适用人群,仍存在诸多误区。本文从科学证据出发,结合临床案例,系统性解析维生素B的合理补充策略,帮助读者实现精准营养管理。

一、维生素B族的核心作用与缺乏信号

B族维生素包含B1、B2、B3(烟酸)、B5(泛酸)、B6、B7(生物素)、B9(叶酸)、B12等8种成员,它们协同作用于三大营养物质代谢、神经递质合成和细胞DNA修复。现代人由于饮食精细化、压力过大、熬夜等生活习惯,极易出现隐性缺乏。

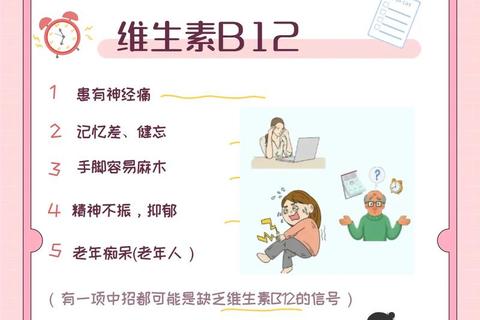

典型缺乏症状:

二、科学服用时间的三大黄金法则

1. 餐后30分钟:吸收效率最大化

维生素B族属于水溶性维生素,需借助食物中的脂肪和蛋白质作为载体,延长肠道停留时间以提高吸收率。空腹服用时,约70%的维生素B会快速通过胃部进入肠道,未被充分吸收即随尿液排出。临床实验显示,餐后服用可使B族维生素的生物利用度提升20%-40%。

2. 优先选择早、午餐后:规避睡眠干扰

B族维生素中的B6、B12参与多巴胺和褪黑素代谢,晚间服用可能引发失眠或睡眠碎片化。针对996工作人群的跟踪研究发现,午餐后补充复合B族维生素的受试者,下午工作效率提升23%,且夜间睡眠质量无显著影响。

3. 特殊剂型的差异化策略

三、不同人群的精准补充方案

1. 上班族与脑力劳动者

2. 孕妇及备孕女性

3. 慢性疾病患者

四、常见误区与风险警示

1. “越多越好”的认知偏差

2. 忽视饮食的基础作用

每100g牛肝可提供:

建议每周摄入2-3次动物肝脏,搭配全谷物和深色蔬菜形成天然B族营养库。

3. 药物相互作用风险

五、行动指南:四步建立科学补充体系

1. 初步自检:通过“7天饮食记录法”评估B族摄入缺口,重点观察肉类、豆类、全谷物摄入频率

2. 医学检测:血清同型半胱氨酸(反映B6、B9、B12代谢状态)、红细胞转酮酶活性(评估B1水平)

3. 阶梯式补充:

4. 动态监测:每3个月评估症状改善情况,避免长期超量补充带来的代谢负担

维生素B族的科学补充是一门精准的“平衡艺术”。通过理解不同成员的代谢特点,结合个体化的生活方式和生理状态,才能实现营养干预效益最大化。当出现持续性疲劳、口腔溃疡等疑似缺乏症状时,建议在专业医师指导下进行系统评估,将实验室检测与临床表现结合,制定科学的补充方案。