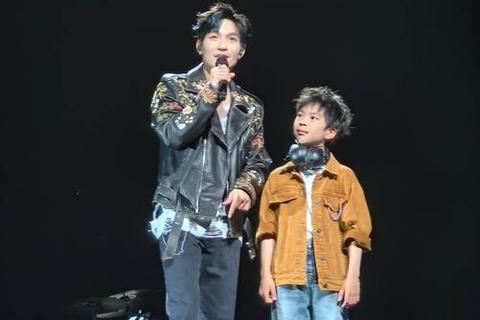

在音乐与灯光交织的现场,许多家长既期待与孩子共享这份激情,又担心他们的安全和健康。究竟多大的孩子适合参与?如何在热闹中保护他们的感官和身体?这些问题背后,隐藏着科学依据与实用技巧。

一、年龄与身高:入场的第一道门槛

绝大多数演唱会的主办方会通过年龄或身高设置入场限制。国内常见标准为1.2米以下儿童谢绝入场,这一规定基于国际通行的安全考量:避免因身高不足导致视线遮挡、拥挤踩踏或逃生困难。部分演出如迪士尼音乐会等儿童专场,则可能放宽至1米以下。

对于青少年,法律虽未明确禁止未成年人参与,但需注意:

二、健康风险:看不见的隐患比拥挤更危险

1. 听力损伤:沉默的威胁

演唱会平均音量达100-120分贝,超过世卫组织建议的安全阈值(85分贝)。儿童耳道更短,声波冲击更强,持续暴露30分钟即可导致暂时性听力下降,反复暴露可能发展为永久性损伤。防护建议:

2. 传染病与呼吸系统风险

密集人群易传播流感、手足口病等。2024年厦门某演唱会曾引发群体性呼吸道感染事件,分析显示空气流通差与未戴口罩是主因。预防措施:

3. 心理与行为影响

过度刺激可能引发幼儿焦虑、哭闹,甚至出现“演唱会综合征”——表现为结束后数日的睡眠紊乱或情绪亢奋。建议提前通过视频让孩子适应现场氛围,并观察其反应。

三、购票与现场管理:细节决定体验

1. 购票前的必查信息

2. 入场必备清单

3. 监护人责任

四、特殊人群:需要额外谨慎的群体

1. 孕妇

胎儿在孕16周后具备听力,尽管腹壁可削弱20分贝噪音,但低频震动仍可能引发胎动频繁。2024年福州一名孕晚期女性因参加摇滚演唱会诱发早产。建议孕中期后避免参与高分贝活动。

2. 有基础疾病的儿童

五、权衡利弊的科学决策

带孩子参与演唱会,需综合评估年龄适应性、健康基础、演出性质三大要素。若决定参与,可通过“分阶段适应法”降低风险:首次选择时长1小时内的日场演出,观察孩子反应后再逐步尝试更复杂环境。

音乐的魅力值得分享,但安全永远是第一乐章。做好防护与预案,方能让这场视听盛宴成为亲子间的美好记忆而非健康隐患。