维生素B是人体代谢的“幕后功臣”,它参与能量转化、神经信号传递、DNA合成等数百种生理活动。我国调查显示,约77.8%的人缺乏维生素B1,90.2%缺乏维生素B2。这种“隐性饥饿”可能导致疲劳、口腔溃疡、贫血等问题,但多数人对其认知不足。本文将从症状识别、适用人群到科学补充策略,全面解析维生素B的正确使用方式。

一、维生素B缺乏的“身体信号”

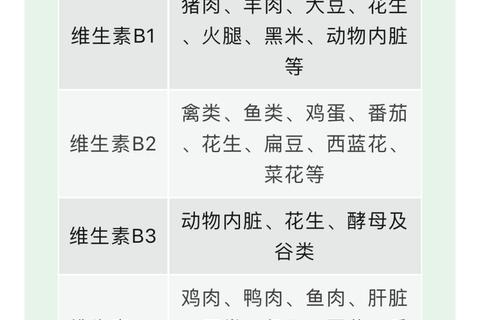

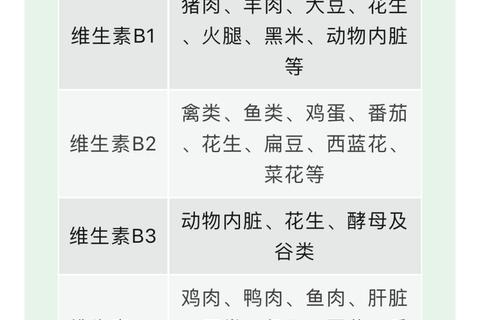

维生素B是一个包含8种成员的大家族(B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12),不同成员的缺乏症状各有特点:

1. 全身性症状:疲劳、食欲减退、体重下降。

2. 皮肤黏膜问题:

口角炎、舌炎(B2缺乏);

脂溢性皮炎(B7缺乏);

皮肤粗糙、脱屑(B3缺乏)。

3. 神经系统异常:手脚麻木、记忆力减退(B12缺乏),严重时甚至出现抑郁或痴呆。

4. 血液问题:巨幼红细胞性贫血(B9、B12缺乏),孕期贫血风险增加(B12不足影响胎儿发育)。

特殊人群差异:

儿童:生长迟缓、注意力不集中;

孕妇:妊娠呕吐加重,胎儿神经管缺陷风险上升(叶酸缺乏);

老年人:认知功能下降、步态不稳(B12吸收能力减弱)。

二、哪些人需要重点补充维生素B?

1. 饮食不均衡者

素食者:B12几乎只存在于动物性食物中,长期素食者需通过强化食品或补充剂获取。

节食减肥人群:限制主食和肉类易导致B1、B2、B6缺乏,且B族维生素参与脂肪代谢,缺乏可能影响减重效果。

2. 代谢需求增加者

孕妇与哺乳期女性:叶酸(B9)需求从400μg增至600μg/天,B12需2.6μg/天以预防胎儿神经损伤;

长期熬夜或高压人群:B1、B5加速消耗,表现为疲劳、情绪波动。

3. 吸收障碍人群

胃肠疾病患者:克罗恩病、乳糜泻等影响B12吸收;

老年人:胃酸分泌减少,B12吸收率下降50%以上;

长期服药者:二甲双胍、质子泵抑制剂(如奥美拉唑)可能干扰B12吸收。

4. 特殊生活习惯者

酗酒或吸烟者:酒精破坏B1、B6,消耗B3、B9;

运动爱好者:高强度运动增加B2、B6消耗量。

三、科学补充维生素B的三大策略

1. 优先食补:天然来源与搭配技巧

B12:动物肝脏(猪肝含26μg/100g)、牡蛎;

叶酸(B9):深绿叶菜(菠菜含194μg/100g)、豆类;

B1:全谷物(燕麦0.3mg/100g)、瘦猪肉;

增效搭配:

维生素C促进铁和B9吸收(如饭后吃柑橘);

避免过度烹调,B2遇光易分解,建议急火快炒。

2. 合理使用补充剂

适用场景:

素食者选含B12的复合维生素;

孕妇需专用叶酸制剂(400-800μg/天);

老年人可选舌下含服B12(绕过胃酸破坏)。

剂量参考(以中国居民膳食指南为基础):

| 维生素 | 成人每日推荐量 | 补充剂安全上限 |

|--|-|-|

| B1 | 1.2-1.4mg | 50mg |

| B6 | 1.4mg | 60mg |

| B12 | 2.4μg | 2000μg |

注意:B族维生素需协同补充,单一大剂量可能打破平衡。

3. 避免补充误区

过量风险:

长期超量B6(>100mg/天)可能致神经损伤;

孕妇过量B6可能导致新生儿依赖症。

药物干扰:

维生素C与B12同服需间隔2小时;

抗生素可能抑制肠道合成B7、B12。

四、特殊人群的补充方案

1. 孕妇与哺乳期女性

关键营养:叶酸(孕前3个月开始补充)、B12(预防贫血);

饮食建议:每天1个鸡蛋、200g瘦肉、500g深绿叶菜;

禁忌:避免含维生素A的复合补剂(可能致畸)。

2. 老年人

重点补充:B12(首选甲基钴胺素)、B6(改善同型半胱氨酸代谢);

监测指标:血清B12<150pg/mL提示缺乏,需注射治疗。

3. 慢性病患者

糖尿病患者:B1保护神经,B3需谨慎(可能影响血糖);

心血管疾病:B9+B6+B12联合降低同型半胱氨酸(但需遵医嘱)。

五、何时需要就医?

出现以下情况需及时检查:

1. 神经系统症状:手脚对称性麻木、行走困难;

2. 不明原因贫血:血红蛋白<110g/L伴MCV升高(提示巨幼细胞性贫血);

3. 孕妇严重孕吐:持续呕吐导致B1缺乏,可能诱发Wernicke脑病。

维生素B的补充需“因人施策”,健康人群通过均衡饮食(如每天300g全谷物、500g蔬菜)即可满足需求。对于高风险人群,建议每6-12个月检测血清维生素水平,并在医生指导下制定个性化方案。记住,补充剂是饮食的“补丁”,而非替代品,科学认知比盲目进补更重要。

相关文章:

文章已关闭评论!