维生素A和D作为人体必需的脂溶性维生素,对骨骼发育、免疫功能、视力健康等具有重要作用。我国儿童及成人普遍存在维生素A边缘缺乏(21.6%)和维生素D不足(14%)的现象。如何科学补充才能达到最佳效果?本文将系统解析服用时间、方法及吸收效率的关键要素,帮助读者建立科学认知。

一、维生素AD的“黄金时间”选择

1. 餐后30分钟-1小时

脂溶性维生素AD的吸收高度依赖脂肪作为载体。研究发现,早餐后胃内脂肪含量较高时服用,维生素A的吸收率可提升40%。建议搭配牛奶、鸡蛋或坚果等含健康脂肪的食物,形成溶解与吸收的良性循环。

2. 固定时间段

人体对营养素的吸收具有昼夜节律性。上午9点左右(早餐后)是补充维生素D的最佳时段,此时紫外线强度逐渐增强,与皮肤合成维生素D形成协同作用。对于夜班工作者,可选择午餐后补充,但需避免晚餐后服用以免影响夜间代谢。

二、科学服用方法解析

1. 剂量控制

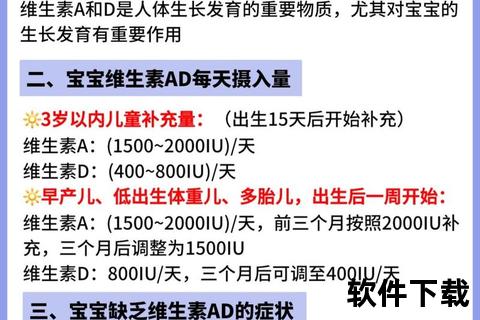

儿童群体:出生后7天内开始补充,足月儿每日维生素A 1500-2000IU、维生素D 400-800IU,早产儿前3个月需加倍剂量。

孕妇/乳母:维生素A上限为6000IU/日,维生素D建议2000IU/日。

老年人:维生素D需求增至800IU/日,但需监测血钙水平。

2. 服用技巧

滴剂型:将液体滴入婴儿嘴角,避免接触奶嘴导致氧化失效。

软胶囊:整粒吞服或刺破后混入辅食,温度需低于40℃以保持活性。

特殊注意:与抗生素间隔2小时,避免用茶水送服。

三、提升吸收效率的三大要素

1. 饮食搭配策略

√ 优质组合:三文鱼(含ω-3脂肪酸)+ 菠菜(含维生素E)形成脂溶性维生素吸收矩阵

× 禁忌搭配:高纤维食物(如燕麦)会吸附30%的维生素A;钙剂需间隔4小时服用

2. 代谢协同作用

维生素A可提升维生素D生物活性达130%,二者协同促进骨钙素合成。最新指南强调AD同补比单独补充D3效果提升1.8倍。

3. 病理状态调整

慢性腹泻患者需增加20%剂量(在医生指导下)

肝胆疾病患者优先选择水溶性维生素AD制剂

四、特殊人群注意事项

1. 婴幼儿

出生后15天开始补充,采用无防腐剂的滴剂型。若出现拒服情况,可将维生素AD滴入区,通过哺乳间接摄入。

2. 孕期女性

孕早期过量维生素A(>10000IU/日)可能致畸,建议优先选择β-胡萝卜素制剂。

3. 慢性病患者

糖尿病患者需监测维生素D对胰岛素敏感性的影响;甲状腺疾病患者避免同时服用碘剂。

五、风险预警与应对

1. 中毒识别

急性中毒:单次摄入>30万IU维生素A会出现剧烈头痛、视物模糊

慢性中毒:每日摄入>1万IU持续6个月,表现为骨关节痛、脱发

2. 应对措施

立即停服并就医,临床常用消胆胺树脂加速脂溶性维生素排出。建议每3个月检测血清25(OH)D水平(维持在50-125nmol/L为佳)。

六、行动建议

1. 建立补充日志:记录每日摄入量及身体反应,尤其注意皮肤干燥、夜视力变化等信号

2. 膳食优先原则:每周摄入2次动物肝脏(每次20g)、每日晒太阳15-30分钟

3. 医疗协同:慢性疾病患者每6个月进行维生素谱检测,调整补充方案

通过时间选择、方法优化和动态监测的“三维管理”,可使维生素AD的生物利用率提升至92%。当出现反复感染、骨骼疼痛等症状时,建议及时进行维生素水平检测,在医生指导下制定个性化补充方案。