1970年代,中国东北地区曾暴发一种名为“克山病”的致命心肌病,患者因心脏衰竭而突然死亡。科学家最终发现,这一疾病与当地土壤和食物中严重缺乏硒元素密切相关。这一发现不仅揭示了硒对人体健康的核心作用,也让“科学补硒”成为现代营养学的重要课题。作为人体必需的微量元素,硒的缺乏或过量都可能引发健康问题。本文将解析硒的关键作用、缺硒的信号与风险,并提供实用、安全的补硒指南。

一、硒:生命健康的“双刃剑”

1. 硒的生物学功能

硒通过参与25种以上硒蛋白的合成,在人体中发挥多维度作用:

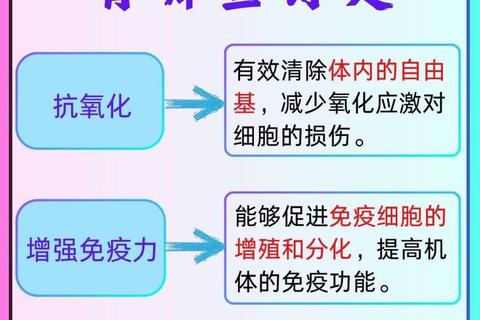

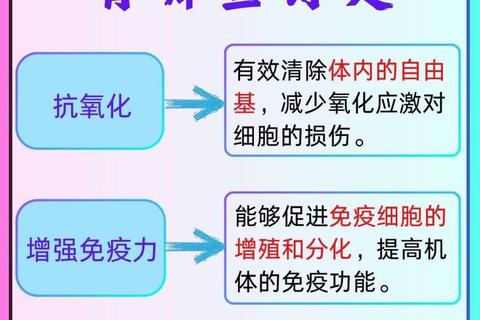

抗氧化防御:作为谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)的核心成分,硒能中和自由基,延缓细胞衰老,降低癌症和心血管疾病风险。

免疫调节:增强T细胞活性,帮助机体抵御病毒和细菌感染。

甲状腺健康:硒蛋白参与甲状腺激素的合成与代谢,缺硒可能加重甲状腺炎(如桥本甲状腺炎)的病情。

解毒与重金属拮抗:硒与汞、铅等重金属结合,减少其毒性。

2. 缺硒的隐形危机

全球约40%的地区土壤缺硒,中国72%的国土属于低硒带。长期缺硒可能导致:

典型疾病:克山病(心肌病变)、大骨节病(关节畸形)、儿童发育迟缓。

慢性病风险:免疫力下降、糖尿病、肝病、甲状腺功能异常。

特殊人群影响:孕妇缺硒可能增加胎儿神经发育异常风险;老年人缺硒加速认知衰退。

3. 过量补硒的危害

硒的安全范围较窄,成人每日摄入超过400微克可能引发中毒,表现为脱发、指甲变形、胃肠功能紊乱,甚至神经系统损伤。

二、如何判断是否需要补硒?

1. 地域与生活习惯自测

高风险地区:黑龙江、吉林、四川等严重缺硒地区居民需警惕。

饮食结构:长期素食、偏食(如不吃海产品、动物内脏)者易缺硒。

2. 症状警示

早期信号:疲劳、反复感染、视力下降、脱发。

严重表现:心肌不适、关节疼痛、儿童身高体重低于同龄标准。

3. 医学检测方法

血清硒浓度:正常范围0.69-0.85微克/升,低于下限提示缺乏。

红细胞GPx活性:反映硒代谢状态,活性降低需补硒。

尿硒与发硒检测:辅助评估长期硒摄入水平。

三、科学补硒:精准策略与食物选择

1. 日常膳食补硒指南

中国居民硒推荐摄入量为60微克/天(成人),可通过以下食物高效补充:

海产品:金枪鱼(69微克/100克)、沙丁鱼(48微克/100克)。

动物内脏:鸭肝(57微克/100克)、猪肾(44微克/100克)。

植物类:巴西坚果(1917微克/100克,需控制量)、口蘑(70-80微克/100克)。

蛋类:一颗富硒鸡蛋含约30微克,占日需量的50%。

注意事项:高温烹饪可破坏食物中的硒,建议蒸煮或低温快炒。

2. 特殊人群补硒方案

孕妇与哺乳期女性:日需量增至65-78微克,优先通过富硒鸡蛋、深海鱼补充。

甲状腺疾病患者:桥本甲状腺炎患者补硒可降低TPOAb抗体水平,但需在医生指导下进行。

老年人:选择易吸收的酵母硒(有机硒),避免与降胆固醇药物同服。

3. 保健品的选择与风险规避

优先选有机硒:酵母硒的生物利用率高达90%,安全性优于亚硒酸钠等无机硒。

剂量控制:单日补充不超过200微克,避免长期超量。

慎用人群:肾功能不全者、甲状腺功能亢进患者需谨慎补硒。

四、预防误区与行动建议

1. 常见误区

误区一:“富硒食品越多越好”。过量摄入可能引发中毒,如巴西坚果每日限3-4颗。

误区二:“补硒可替代药物治疗”。硒仅作为辅助手段,不能治疗癌症或慢性病。

2. 家庭应急处理

若出现恶心、头痛等疑似硒中毒症状:

立即停用补硒产品。

增加蛋氨酸和维生素E摄入(如鸡蛋、菠菜),促进硒排泄。

严重者需就医进行血液净化。

3. 长效健康管理

定期检测:高风险地区居民每1-2年检测血硒水平。

饮食多样化:每周摄入20种以上食物,涵盖海产、肉类、菌类。

硒如同一把精准的“健康钥匙”,缺之不可,过犹不及。从克山病的惨痛教训到现代营养学的精细化指导,科学补硒的核心在于“平衡”。通过合理膳食、针对性检测与个性化补充,普通人亦可掌握这把钥匙,为健康寿命增添保障。正如美国国立卫生研究院(NIH)所强调:“营养素的补充应以需求为导向,而非盲目跟风。”

参考文献:文中数据与观点综合自中国疾病预防控制中心、临床医学研究及国际权威期刊。

相关文章:

文章已关闭评论!