随着健康意识提升,保健品逐渐成为人们日常生活中的“刚需品”。面对市场上琳琅满目的产品,普通消费者常陷入选择困境:维生素C真的能预防感冒吗?褪黑素适合所有人服用吗?如何区分“蓝帽子”标志的正规产品?本文从科学分类、核心成分及适用场景等角度,系统解析保健品的本质与使用原则。

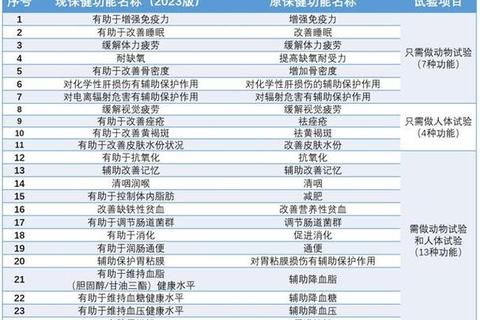

一、保健品的科学分类与功能定位

根据《食品安全国家标准》(GB16740-2014),保健品(保健食品)本质仍属于食品范畴,分为两大类别:

1. 营养补充型保健品

以补充维生素、矿物质及蛋白质等基础营养素为主,适用于饮食不均衡或特定生理需求人群。例如:

2. 功能型保健品

通过特定活性成分调节机体功能,常见类型包括:

3. 特殊医学用途配方食品

针对进食受限或代谢异常人群(如糖尿病、肾病),需在医生指导下使用,标签标注“国食注字TY”编号。

二、核心成分与作用机制解析

保健品的功效与其成分密切相关,以下为典型成分的作用原理及适应症:

| 成分类型 | 代表成分 | 作用机制 | 适用人群 | 注意事项 |

|-|-|-|||

| 维生素 | 维生素B族 | 参与能量代谢,改善疲劳 | 熬夜、酗酒人群 | 过量可能引发神经毒性 |

| 矿物质 | 钙+维生素D3 | 促进骨骼健康 | 孕产妇、绝经期女性 | 避免与铁剂同服 |

| 植物提取物 | 大豆异黄酮 | 调节雌激素水平 | 更年期女性 | 乳腺癌患者禁用 |

| 益生菌 | 双歧杆菌 | 维持肠道菌群平衡 | 抗生素治疗后人群 | 需冷藏保存 |

三、适用人群与使用误区

(一)科学选择的三大原则

1. 明确需求

2. 识别资质

正规产品包装需标注“蓝帽子”标志及批准文号(如“国食健字G2020XXXX”),可通过国家市场监督管理总局官网查询备案信息。

3. 剂量控制

例如维生素C每日上限2000mg,锌不超过40mg,过量可能引发肝肾负担。

(二)常见误区与风险警示

1. 混淆保健品与药品

保健品不可替代药物治疗疾病,如降血糖类产品仅能辅助调节,不能停用胰岛素。

2. 盲目追求“天然”标签

部分天然成分存在毒性风险(如未经处理的苦杏仁苷),需警惕“纯天然无副作用”宣传。

3. 忽视药物相互作用

例如辅酶Q10可能增强抗凝血药效果,鱼油与阿司匹林同服增加出血风险。

四、特殊人群使用指南

1. 儿童

需选择专为儿童设计的剂型(如咀嚼片),避免含咖啡因、激素类成分。

2. 慢性病患者

高血压患者慎用含甘草提取物的产品,糖尿病患者需核查辅料中糖分含量。

3. 术后康复者

优先选择含谷氨酰胺、精氨酸的免疫营养制剂,但需与主治医生确认配伍禁忌。

五、行动建议:从认知到实践

1. 日常饮食优先

通过多样化饮食(如深海鱼、坚果、深色蔬菜)获取营养素,保健品仅作为补充。

2. 定期检测指标

通过血常规、骨密度等检查评估营养状况,避免盲目补充。

3. 维权途径

若遇虚假宣传(如宣称“治愈糖尿病”),可拨打12315投诉或通过“全国12315平台”举报。

科学使用保健品的关键在于“精准”而非“多量”。当出现不明原因消瘦、持续疲劳等症状时,应及时就医而非依赖保健品。健康的核心始终是均衡饮食、规律作息与适度运动,保健品只是这一体系中的辅助工具。