当发现2岁半的孩子只会叫“爸爸”“妈妈”,许多家长会陷入焦虑:“这是正常现象吗?会不会是语言发育迟缓?”事实上,语言发育的个体差异较大,但科学的评估和早期干预对孩子的成长至关重要。本文将从医学角度解析语言发育的规律,并提供家庭干预的实用建议。

一、语言发育的里程碑:正常与异常的界限

根据《美国儿科学会育儿百科》及多项研究,儿童语言能力的发展遵循以下规律:

1-1.5岁:能说5-10个简单词汇(如“妈妈”“抱”),理解常用物品名称;

1.5-2岁:词汇量增至50个左右,能组合2-3个词语(如“妈妈抱”“喝奶奶”);

2-3岁:掌握200-300个词汇,可表达完整短句(如“我要喝水”),理解简单指令。

警示信号(需警惕语言发育迟缓或病理因素):

无法听懂日常指令(如“拿鞋子”“坐下”);

缺乏非语言沟通(如用手指物、眼神交流);

词汇量少于50个,或3岁后仍无法组词成句;

伴随社交障碍(如回避互动、重复刻板行为)。

二、孩子“说话晚”的可能原因

1. 生理性因素

遗传倾向:家族中有语言发育迟缓史的孩子,可能晚于同龄人6-12个月开口。

口腔肌肉发育不足:长期食用软烂食物,影响咀嚼和发音功能。

2. 环境与教育因素

语言刺激不足:家长互动少,或过度满足需求(如孩子一指即拿,无需开口)。

多语言环境混乱:方言、外语混杂使用,可能延缓语言整合能力。

3. 病理性因素

听力障碍:无法接收语音信号,导致模仿困难。

自闭症谱系障碍(ASD):表现为社交回避、重复行为,伴语言发育落后。

智力或神经发育异常:脑损伤、染色体疾病等影响语言中枢。

三、家长如何科学评估与应对

第一步:家庭初步筛查

观察互动反应:用简单指令测试理解力(如“把球给妈妈”)。

记录语言表现:统计孩子主动表达的词汇量及沟通意愿。

若存在多个警示信号,需及时就医进行专业评估,包括:

听力筛查:排除传导性或感音性耳聋;

神经发育评估:通过Gesell量表或S-S法检测认知与语言水平;

自闭症筛查:采用M-CHAT问卷评估社交与行为特征。

第二步:家庭干预策略

1. 创造沉浸式语言环境

式对话:将日常活动转化为语言素材(如“宝宝在玩积木,红色积木叠高高”)。

扩展表达:在孩子单字基础上补充完整句子(如孩子说“车”,家长回应“对,这是蓝色的小汽车”)。

2. 强化口腔肌肉训练

饮食调整:引入需咀嚼的食物(如苹果块、胡萝卜条)锻炼咬合肌;

趣味练习:吹泡泡、吸管喝水等游戏增强唇舌协调性。

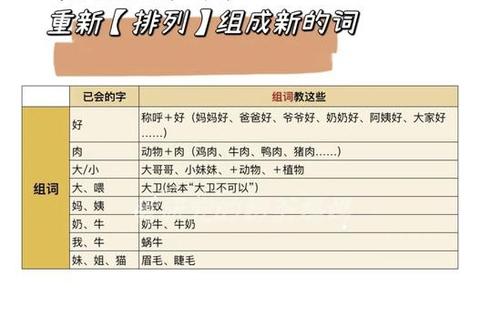

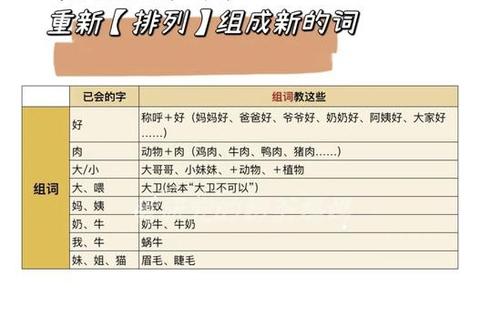

3. 借助工具激发兴趣

绘本共读:选择画面简单、重复句式的书籍(如《小熊宝宝》系列),鼓励指认与模仿;

音乐与童谣:节奏明快的儿歌可促进语音记忆(如《拔萝卜》《小星星》)。

4. 避免常见误区

不强迫纠错:孩子说“果果”时,示范正确发音而非批评;

减少屏幕接触:被动观看视频无法替代双向语言互动。

四、何时需要专业干预?

若家庭干预3-6个月后进步有限,或存在以下情况,建议寻求康复治疗:

3岁后仍无法使用短句;

合并运动、社交或认知落后;

确诊自闭症、听力障碍等疾病。

专业机构可能采用:

言语治疗:通过发音训练、口肌按摩改善构音;

感统训练:增强听觉处理与注意力;

社交情景模拟:利用角色扮演提升沟通意愿。

五、写给家长的安心指南

语言发育差异≠发育异常。研究显示,约70%“晚说话”儿童在3-4岁可追平同龄人。家长需保持耐心,避免焦虑情绪传递给孩子。记住:

> “每个孩子都有自己的成长节奏,科学的陪伴比盲目比较更重要。”

若孩子健康评估无异常,不妨将关注点从“说话早晚”转向“沟通质量”。即使语言表达有限,一个温暖的拥抱、一次专注的眼神交流,同样是爱的语言。

相关文章:

文章已关闭评论!