宝宝的大便常被称作“健康的晴雨表”,尤其是新生儿阶段,那些白色或黄色的颗粒状物质——奶瓣,常让新手父母焦虑不已。这些看似异常的现象,究竟是发育过程中的正常信号,还是疾病的预警?本文将结合医学研究,为家长提供科学的判断依据和实用护理方案。

一、奶瓣的成因:发育与喂养的双重作用

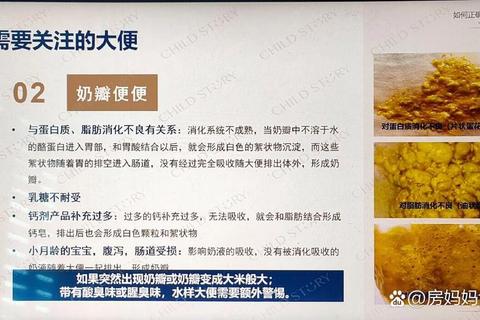

奶瓣是未被完全消化的蛋白质(如酪蛋白)或脂肪在肠道内凝结形成的白色颗粒状物质,常见于0-6个月婴儿的粪便中。其形成机制与以下因素密切相关:

1. 消化系统发育不成熟

新生儿胃酸分泌较少,肠道酶活性低,尤其对脂肪和蛋白质的分解能力有限。母乳或配方奶中的大分子营养物质(如酪蛋白)易因消化不完全形成凝块。

2. 喂养方式的影响

3. 特殊生理或病理因素

二、辨别正常与异常奶瓣:4个观察维度

1. 形态与数量

2. 气味与颜色

3. 伴随症状

需警惕的报警信号包括:

三、科学应对策略:分级处理原则

(一)家庭护理:90%的奶瓣可通过调整改善

1. 喂养优化

2. 物理辅助

3. 益生菌补充

双歧杆菌、乳杆菌等制剂可调节肠道菌群,建议在医生指导下服用。

(二)医疗干预:需及时就医的4类情况

1. 粪便检测发现大量脂肪球或还原糖阳性(提示乳糖不耐受)

2. 疑似牛奶蛋白过敏,需改用深度水解或氨基酸配方奶粉

3. 合并细菌感染(如大便镜检见白细胞、脓细胞)

4. 补钙过量者需调整剂量,避免长期超400IU/日

四、预防与长期管理

1. 阶梯式转奶法:新旧奶粉按1:3→1:1→3:1比例过渡,全程不少于7天。

2. 记录喂养日记:包括喂奶时间、奶量、大便性状,便于发现规律。

3. 定期发育评估:监测体重增长曲线(正常范围:每月增长600-1000g)。

奶瓣的出现既是新生儿消化系统发育的“里程碑”,也是喂养方式的“反馈信号”。通过科学观察与分级管理,多数情况无需过度干预。记住这句口诀:“小颗粒、无异味、精神好——放宽心;大块状、伴哭闹、体重掉——快就医”。掌握这些原则,新手父母也能从容应对宝宝的“便便密码”。