随着我国老龄化程度不断加深,老年人平均患有6种疾病,最多可达十余种。多重用药背景下,药物不良反应发生率高达年轻人的7倍,其中剂量不当和药物相互作用是两大核心风险。本文将深入解析这两个关键问题,帮助老年群体搭建科学用药的防护网。

一、年龄增长带来的生理变化:剂量调整的生物学基础

老年人生理机能衰退呈现"双通道下降"特征:一方面,肝脏代谢酶活性降低使药物分解速度下降40%-60%;肾小球滤过率每年递减1%,80岁时仅为青年期的50%。这种代谢-排泄的双重衰减,使得常规剂量可能引发蓄积中毒。

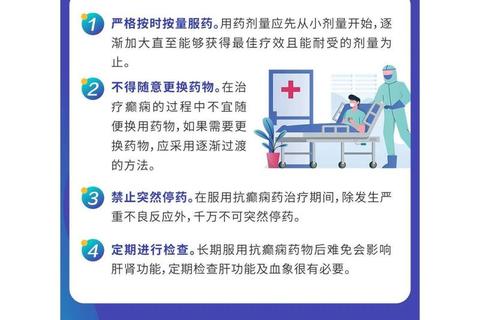

合理剂量三原则:

1. 阶梯式增量法:降压药应从成人剂量的1/4起始,2周后逐步递增

2. 昼夜节律适配:硝酸甘油睡前服用可预防凌晨心绞痛发作,剂量可比日间减少30%

3. 个体化监测:等治疗窗窄的药物需定期检测血药浓度,及时调整用量

典型案例显示,同等剂量降糖药在老年患者中引发低血糖的风险是中年人的3.2倍,这要求老年人在用药期间随身携带糖果应急,同时建议家属学会使用动态血糖监测设备。

二、药物相互作用的"多米诺效应":看不见的健康威胁

当5种药物联合使用时,相互作用风险高达50%。临床常见三大危险组合:

药物相互作用的隐蔽性在于,65%的不良反应发生在用药3周后。建议使用"红黄绿"三色标记法管理药箱:红色标记高风险药物(如抗凝剂),黄色标注需定时服用药物,绿色为常规补剂。

三、构建安全用药防护网的五个支点

1. 精简用药清单

遵循"5种药物原则",通过疗效评估剔除非必需药物。例如骨关节炎患者可将镇痛药与氨基葡萄糖替换为双醋瑞因,减少用药种类。

2. 智能用药辅助系统

利用带语音提醒的电子药盒,解决78%老年人存在的漏服、错服问题。部分新型设备已具备自动记录服药数据功能,方便复诊时医生评估。

3. 药物代谢监测日历

制作包含肝肾功能复查日期的月历,标注不同颜色提示:

4. 饮食-药物交互指南

制作家庭冰箱贴提示:

5. 急救响应预案

设置手机紧急联系人快捷键,制作包含以下信息的急救卡随身携带:

四、特殊场景下的应对策略

漏服药物处理流程:

药物中毒识别要点:

五、系统性解决方案:从个体到社会

医疗机构正在推进"四师共管"模式,即由老年科医师、临床药师、营养师、康复师组成团队,为多重用药患者提供个性化方案。2024年全国已建立1500个药物咨询窗口,提供免费相互作用筛查服务。

建议老年患者每季度进行"药物大扫除":

1. 清理过期药物(占家庭药箱存量的23%)

2. 检查特殊储存药物(如开封胰岛素28天失效)

3. 更新用药清单并同步给所有接诊医生

在人口老龄化加速的今天,通过科学的剂量管理和相互作用防控,我们完全能够将药物不良反应发生率降低62%。这不仅需要个体的精细管理,更需要家庭、医疗机构和社会支持系统的协同发力,共同守护银发族的用药安全防线。