维生素,这一维系生命的微量营养素,虽不提供能量,却是人体代谢、免疫、生长等生理过程的“幕后推手”。从孕妇到运动员,从夜班族到慢性病患者,每个人都在与维生素进行着微妙的平衡互动。盲目补充可能引发中毒,过度依赖补剂可能掩盖饮食失衡——如何在现代生活中科学驾驭这把双刃剑?

一、解码维生素:身体的微观守护者

维生素分为水溶性(维生素C、B族)与脂溶性(A、D、E、K)两大类,前者像流水般每日需更新,后者如储粮可长期留存。维生素B12的甲基转移功能影响着DNA合成,维生素D则通过调控200多个基因表达维系钙稳态。最新研究发现,维生素B3(烟酸)不仅能调节血脂,其代谢产物NAD+更是细胞能量代谢的核心介质,适量摄入可降低22%心血管死亡率。而维生素A的视黄酸受体直接参与免疫细胞分化,缺乏时呼吸道黏膜防御力下降3倍。

二、补充时机的黄金法则

预警信号:夜间视物模糊可能提示维生素A缺乏,反复口腔溃疡或与B2不足相关。孕妇孕吐伴随手脚麻木,需警惕B6缺乏;老人频繁骨折可能隐藏维生素D匮乏。值得注意的是,长期服用质子泵抑制剂者B12吸收率下降40%,糖尿病患者烟酸需求增加30%。

剂量红线:

脂溶性维生素更需警惕蓄积中毒,曾有案例显示连续3月每日补充50000IU维生素D导致高钙危象。

三、食药协同的智慧

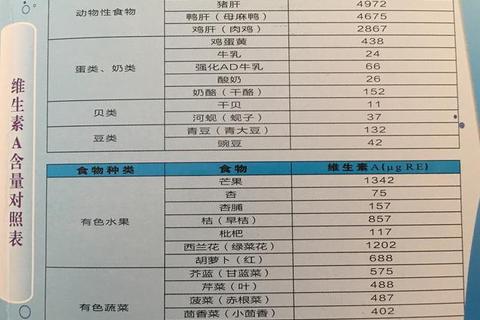

膳食金字塔:

补剂选择矩阵:

| 人群 | 优先补剂 | 禁忌 |

|--|--|--|

| 孕早期 | 叶酸(400-800μg) | 避免维生素A制剂 |

| 素食者 | B12(2.4μg)+铁 | 警惕植酸干扰吸收 |

| 骨质疏松 | D3(800-2000IU)+K2 | 避免与类固醇同服 |

| 熬夜族 | B族复合剂 | 晚间服用影响睡眠质量 |

四、特殊人群的精准方案

孕期三维管理:

老年营养悖论:

65岁以上人群胃酸分泌减少导致B12吸收率下降50%,建议选择舌下含服型。但维生素E补充超过400IU/日可能增加出血性脑卒中风险,需监测凝血功能。

慢性病适配:

行动指南:建立个人维生素档案

1. 90天观察法:记录每日蔬果种类、皮肤状况、精力波动

2. 季节性调整:冬季强化维生素D,夏季注重抗氧化组合(C+E)

3. 药物交互检测:华法林与维生素K拮抗,二甲双胍影响B12吸收

在维生素的补充道路上,没有放之四海皆准的方案。每个人都是独特的生化个体,需要结合基因特性、生活方式、疾病谱系来绘制专属的营养图谱。当出现持续3周以上的疲劳、反复感染、异常出血等情况时,务必进行血清维生素水平检测——因为科学补充的本质,是让人体这台精密仪器,在营养素的润滑下实现最优雅的运转。