要品尝一道传承千年的江南名菜,人们首先想到的往往是色泽红亮、入口即化的东坡肉。这道看似普通的红烧肉,却暗藏玄机:肥而不腻的秘诀究竟何在?慢火炖煮的工艺如何改变食材的分子结构?更重要的是,这道承载着文人雅趣的佳肴,如何在现代人追求健康的理念中找到平衡点?

一、跨越时空的美味密码:东坡肉的历史基因

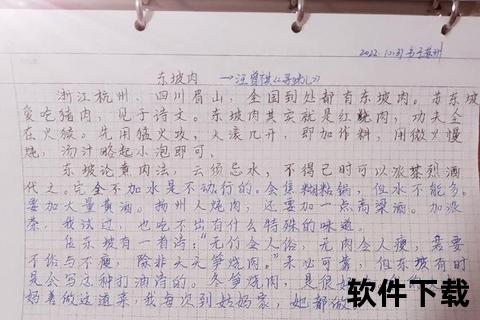

东坡肉的历史可追溯至北宋元丰年间,其诞生与文豪苏轼三次关键人生节点密不可分。在徐州抗洪期间(1077年),苏轼将百姓馈赠的猪肉制成「回赠肉」,首创「少著水,慢著火」的烹饪理念,这时的肉品虽未冠名东坡,却奠定了工艺基础。黄州贬谪时期(1080年),苏轼在《猪肉颂》中系统总结「火候足时他自美」的烹饪哲学,将猪肉从「价贱如粪土」的平民食材升华为文人餐桌的雅趣。直至1090年杭州治水,这道改良后的红烧肉因分赠民工而声名鹊起,正式定名「东坡肉」,完成从地方小吃到文化符号的蜕变。

现代分子美食学研究揭示,东坡肉的独特口感源于胶原蛋白的转化过程。当猪肉在65-70℃文火中持续炖煮4小时,结缔组织中的胶原蛋白逐步水解为明胶,这种物质能包裹脂肪微粒,形成「肥而不腻」的质感。浙江大学食品科学院的实验显示,传统工艺可使饱和脂肪酸减少40%,胆固醇降低55%,同时生成具有抗氧化作用的前列腺素类物质。

二、解构美味与健康的博弈

从营养学视角审视,每百克东坡肉约含20克优质蛋白,其氨基酸模式更接近人体需求,生物价(BV)高达74,远超牛肉的80。慢炖工艺产生的美拉德反应不仅带来诱人香气,还生成吡嗪类化合物,这类物质具有调节肠道菌群的潜在作用。日本京都大学研究发现,东坡肉特有的糖蛋白复合物能促进胃泌素分泌,对消化功能减退的老年人尤为有益。

但需警惕的是,单次摄入量超过150克可能导致饱和脂肪酸超标。中国营养学会建议,健康成人每周红肉摄入宜控制在500克以内,食用东坡肉时建议搭配富含膳食纤维的根茎类蔬菜。对高血压患者,可通过减少酱油用量(改用香菇提鲜)、增加香辛料(桂皮、八角)的方式控制钠摄入。

三、科学烹饪的现代演绎

传统工艺的改良需兼顾效率与风味。上海老饭店研发的「三段式」炖煮法:先用120℃高压20分钟分解肌肉纤维,再以75℃低温慢煮2小时乳化脂肪,最后200℃短时炙烤形成焦糖化层,在保留传统风味的同时将烹饪时间压缩60%。家庭制作时可选用厚底珐琅锅,通过「蒸炖结合」的方法:先炖煮90分钟,再隔水蒸30分钟,这样能减少30%的油脂吸收。

食材选择上,日本和牛与金华猪的杂交品种「金和猪」成为新宠,其ω-3脂肪酸含量是普通猪肉的3倍,肌内脂肪分布更均匀。浙江大学培育的「低脂黑猪」品种,将皮下脂肪厚度从3cm降至1.5cm,更适合三高人群。

四、个性化食用指南

对特殊人群需要制定差异化的食用方案。孕妇可选择孕中期每周食用1-2次,每次80克以内,补充血红素铁的同时避免体重过快增长。儿童建议3岁后开始尝试,初次食用量控制在20克,与山药、南瓜等搭配促进消化。术后康复期患者,可将汤汁冷藏去脂后制成肉冻,既能补充蛋白质又降低脂肪负担。

需要警惕的是,急性炎发作期、严重高尿酸血症(血尿酸>540μmol/L)患者应绝对忌口。轻度脂肪肝患者每月食用不宜超过2次,且需配合40分钟以上有氧运动。

这道穿越千年的美食智慧,在当代营养学视角下焕发新生。当我们用筷子夹起那块颤巍巍的琥珀色肉块时,不仅品味着文人雅士的生活美学,更在科学认知中寻找着传统与现代的平衡点。或许正如苏轼在《老饕赋》中所述:「盖聚物之夭美,以养吾之老饕」,懂得理性品鉴,方是传承美味的真谛。