新生儿黄疸是许多家长熟悉的健康问题,但当它与一种名为“蚕豆病”的遗传性疾病关联时,可能引发致命风险。本文结合医学研究与实践经验,解析蚕豆病导致新生儿黄疸的机制,并提供科学防治策略,帮助家长和医护人员早识别、早干预。

一、蚕豆病与新生儿黄疸:不可忽视的关联

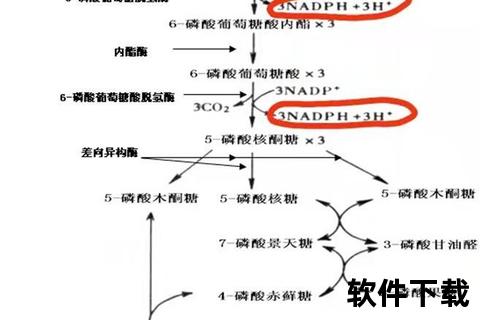

蚕豆病(G6PD缺乏症)是一种由红细胞内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏引起的遗传性溶血性疾病。全球约4亿人患病,我国南方地区尤为高发。当患儿接触蚕豆、氧化性药物或感染时,红细胞因无法抵抗氧化应激而破裂,释放大量胆红素,导致溶血性黄疸。

案例警示:一名6月龄男婴因咳嗽用药后出现皮肤黄染、茶色尿,确诊为蚕豆病并发急性肾衰竭。这类病例的凶险性在于,黄疸可能在24-48小时内迅速加重,引发核黄疸(胆红素脑病),造成不可逆的脑损伤。

二、病因与机制:从基因缺陷到黄疸形成

1. 遗传基础:G6PD基因位于X染色体,呈X连锁隐性遗传,男性发病率高于女性。若母亲携带缺陷基因,儿子有50%概率患病,女儿可能成为携带者。

2. 溶血触发机制:

3. 黄疸形成路径:溶血后,未结合胆红素在血液中积聚,超过肝脏代谢能力,引发皮肤黄染、巩膜黄染及茶色尿。

三、症状识别:区分生理性黄疸与病理性危机

生理性黄疸:出生后2-3天出现,7-10天消退,胆红素水平低于12.9 mg/dL,无其他异常。

蚕豆病黄疸特征:

家长自查要点:若发现新生儿黄疸持续超过2周、尿布染深褐色,或家族有蚕豆病史,需立即就医。

四、诊断流程:从筛查到精准检测

1. 新生儿足底血筛查:出生72小时后采集血样检测G6PD酶活性,南方高发地区已纳入常规筛查项目。

2. 确诊检查:

3. 鉴别诊断:需排除ABO溶血、感染性肝炎等其他黄疸病因。

五、治疗策略:分秒必争的干预

1. 紧急处理:

2. 支持治疗:

3. 家庭护理:

六、预防与管理:避免触发生命红线

1. 新生儿筛查:高发地区(如广东、云南)建议所有新生儿接受G6PD检测。

2. 规避风险因素:

3. 特殊人群注意:

七、早筛早防,守护新生

蚕豆病虽无法根治,但通过新生儿筛查、科学管理和风险规避,可显著降低黄疸及并发症的发生率。家长需掌握基本识别技巧,医护人员应加强高危人群宣教,共同为患儿筑起生命防线。若发现异常,请立即拨打急救电话或前往医院新生儿科——每一分钟的延误,都可能影响孩子一生的健康。