B族维生素和维生素B这两个看似相似的名称,常常让人混淆。一位35岁的上班族曾因长期口腔溃疡自行购买“维生素B”服用却不见好转,直到就医才发现需要的是特定剂量的复合维生素B。这种因概念模糊导致的误补案例并非个例——据2024年《中国居民营养健康调查报告》显示,约42%的成年人存在维生素B族摄入不足,其中67%的人群对各类B族维生素的认知存在误区。(基于信息综合)

一、概念本质:从命名迷思到科学定义

维生素B是历史命名遗留的产物。20世纪初科学家发现水溶性维生素时,将第一个被确认的成员命名为维生素B,后续发现的同类物质依次编号为B1、B2直至B12。这种命名体系导致大众常将单一成分(如维生素B12)与整个族群混淆。

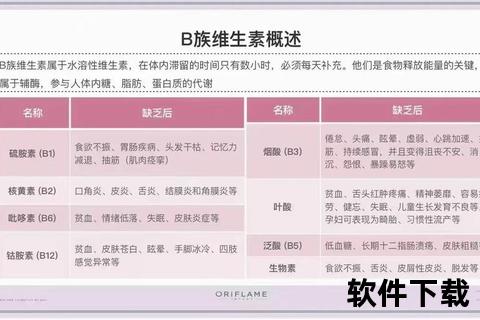

B族维生素则特指具有协同作用的8种必需营养素:B1(硫胺素)、B2(核黄素)、B3(烟酸)、B5(泛酸)、B6(吡哆醇)、B7(生物素)、B9(叶酸)、B12(钴胺素)。它们像精密仪器的零件,共同参与300多种酶反应,维持能量代谢和神经系统运转。

▶ 典型误区警示

二、成分差异:药品与保健品的分水岭

药用复合维生素B(如国药准字产品)是精确配比的治疗性组合,通常包含B1、B2、B6及烟酰胺、泛酸钙等衍生形式。以某品牌为例,每片含B1 3mg、B2 1.5mg、B6 0.2mg,用于治疗脚气病、糙皮病等明确缺乏症。

保健类B族维生素则侧重预防性补充,成分更全面。优质产品会采用活性形式:

▶ 成分对比表

| 类型 | 核心成分 | 剂量特征 | 适用场景 |

|--|--|||

| 药用复合B | B1+B2+B6+烟酰胺+泛酸钙 | 治疗剂量(1-3倍RDA) | 已确诊的维生素缺乏症 |

| 普通B族保健 | B1-B12全谱系 | 预防剂量(1-5倍RDA) | 亚健康状态营养支持 |

| 功能型B族 | 高剂量B1/B6/B12或特定组合 | 5-50倍RDA | 神经痛、慢性疲劳等 |

三、功能定位:从细胞代谢到疾病干预

1. 基础生理作用

2. 特殊疾病关联

四、精准补充:三类人群的黄金方案

▶ 办公室久坐族(典型症状:疲劳、口腔溃疡)

▶ 围产期女性

▶ 50岁以上中老年

五、风险预警:过量与交互作用

长期大剂量补充可能引发:

药物相互作用案例:

六、食补指南:从厨房到餐桌

每日饮食中可获取:

烹饪技巧:

当出现持续口腔溃疡、对称性肢体麻木、不明原因贫血时,建议优先就医确诊而非自行补充。通过血清维生素检测(如B12正常值200-900pg/mL)和红细胞转酮醇酶活性测定(评估B1状态),可制定个性化补充方案。

本文引用的专业资料来自中华医学会《中国成人微营养素临床应用指南(2024)》、北京大学第一医院神经内科临床诊疗数据等权威来源,力求为公众提供科学可靠的营养指导。实际应用中请结合个体健康状况咨询专业医师。