布洛芬是家庭药箱中的常备药物,其解热镇痛的效果被广泛认可,但许多人对其潜在的副作用和长期风险缺乏足够认知。一位中年女性因长期头痛自行服用布洛芬超过三个月后突发胃出血的案例,揭示了不合理用药的严重后果——医生发现她的胃黏膜已出现多处溃疡灶,血红蛋白降至危急值,这是非甾体抗炎药(NSAIDs)典型的不良反应。这个真实案例提醒我们,即使是看似安全的非处方药,也需要科学认知和规范使用。

一、布洛芬的生理作用与适用场景

作为非甾体抗炎药的代表,布洛芬通过抑制环氧化酶(COX-1和COX-2)阻断前列腺素合成,实现抗炎、镇痛、解热三重功效。其临床优势体现在:

但需注意,它仅针对症状缓解,不治疗原发病。普通成人单次用药不宜超过400mg,24小时最大剂量为2400mg,儿童需严格按体重计算(10mg/kg)。

二、系统性副作用全解析

1. 消化道损伤机制

布洛芬会减少胃黏膜保护性前列腺素,导致胃酸侵蚀黏膜。数据显示,连续服用1周即可能诱发胃黏膜充血,超过1个月胃溃疡发生率升至12%。早期预警信号包括:

高危人群包括60岁以上老人、幽门螺杆菌感染者、有消化道溃疡病史者。

2. 心血管风险图谱

长期使用(>3个月)可使心血管事件风险上升30%-50%,机制涉及体液潴留、血压升高和血栓形成。需特别警惕:

高血压、冠心病患者应优先选择对乙酰氨基酚。

3. 肾脏毒性路径

抑制前列腺素导致肾血流减少,可能引发急性肾损伤。危险信号包括:

脱水状态、慢性肾病患者风险倍增,建议用药期间每日饮水≥2000ml。

三、特殊人群用药警示

妊娠期用药

儿童用药规范

老年用药策略

建议采用"最低有效剂量+胃黏膜保护剂"方案,定期监测:

四、安全用药的六个黄金准则

1. 时间窗口控制:餐后30分钟服用,避免空腹刺激

2. 疗程管理:镇痛不超过5天,退热限3天

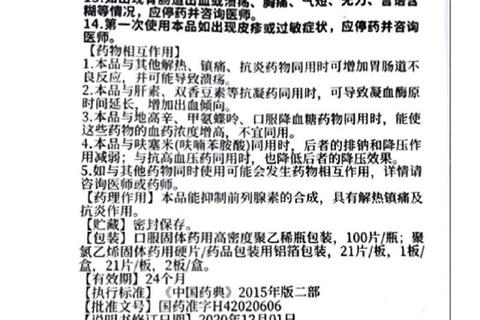

3. 药物相互作用规避:严禁与阿司匹林、华法林、利尿剂联用

4. 酒精禁忌:用药期间饮酒使消化道出血风险倍增

5. 症状监测体系:建立用药日记,记录不良反应

6. 替代方案准备:对乙酰氨基酚作为二线选择

当出现呕血、意识模糊、少尿等危急症状时,应立即停用药物并急诊就医。对于慢性疼痛患者,建议采用阶梯疗法:先物理治疗,再局部用药,最后考虑短期NSAIDs。

布洛芬的安全使用是门精确的科学,既需要理解其药理特性,更要建立个体化用药思维。在享受现代医药便利的我们每个人都应成为自己健康的第一责任人——这不仅是医学建议,更是对生命的敬畏。