家庭健康管理的第一步,往往从一只不起眼的药箱开始。当孩子深夜突发高烧、老人不慎跌倒擦伤,或是自己突发肠胃不适时,科学储备的药品就是守护家人健康的第一道防线。然而调查显示,68%的家庭存在药物过期问题,32%的市民曾因错误用药导致不良反应。这些数据背后,折射出家庭药箱管理中普遍存在的认知盲区与操作误区。

一、药品储备的精准分类

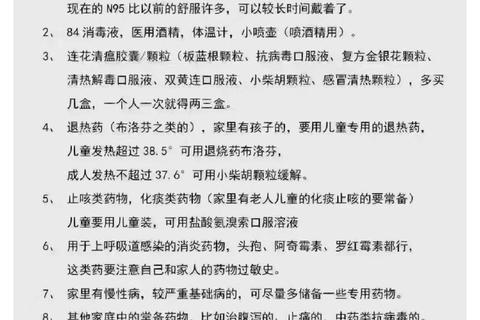

家庭药箱的构建需遵循"基础保障+个性补充"原则。基础层应包含五大核心品类:解热镇痛类药物(如布洛芬、对乙酰氨基酚)能应对90%的发热疼痛状况;消化系统药物(蒙脱石散、口服补液盐)可及时处理急性腹泻导致的脱水风险;外伤护理套装需包含独立包装的碘伏棉签、不同规格的无菌敷料;抗过敏药物(氯雷他定)需同时备有成人及儿童剂型;急救药品如硝酸甘油应放置在易于取用的固定位置。

个性化储备需考虑家庭成员的健康档案。高血压患者应常备长效降压药,糖尿病患者需储存未开封的胰岛素笔芯,哮喘人群的急救吸入器必须保证余量充足。特别提醒:慢性病药物应保留原包装,标注开瓶日期及失效时间。

二、特殊人群的用药

儿童用药需严格区分年龄界限。2月龄以下婴儿禁用任何退热药物,6月龄内患儿出现反复呕吐需立即就医。孕妇群体应避免使用含伪的感冒药,哺乳期女性选择药物时需查询药物乳汁分泌率数据。

老年群体存在多重用药风险,需特别注意:

三、药物储存的微观环境控制

温度敏感型药物的储存存在常见认知误区。需冷藏的胰岛素应存放于冰箱门内侧格,避免贴壁结冰;开封后的眼药水需标注启用时间,即使未过期,超过四周也应弃用。需要特别注意的是,中药饮片的保存湿度应控制在45-65%之间,可放置食品级干燥剂防潮。

光照对药物的影响常被低估。维生素C片剂在光照下24小时降解率可达30%,因此需选用棕色瓶或铝塑板包装。家庭储存时可采用"三级避光法":原包装存放于避光药柜,使用时取出即服,避免暴露。

四、安全用药的行为准则

用药前的"三查七对"流程需养成习惯:查药品名称、查有效期、查性状变化;核对剂量单位、服用频次、给药途径、配伍禁忌。需要警惕的常见错误包括:

药物相互作用的暗礁更需警惕。抗过敏药与联用可能强化中枢抑制,益生菌与抗生素需间隔2小时服用。建议建立家庭用药日志,记录每次用药时间及身体反应。

五、药品效期的动态管理

建立"三色标签"管理系统能有效避免药物过期:

每季度末实施"药箱清点日",按以下流程处理过期药物:

1. 核对药品批号与电子监管码

2. 液态药物倒入密封袋混合咖啡渣

3. 片剂碾碎后与不可食用物质混合

4. 送至社区药物回收点

当遭遇突发状况时,家庭药箱的价值在于为专业医疗救助争取时间窗口。例如心绞痛发作时舌下含服硝酸甘油的有效时间为3分钟,烧烫伤后黄金1小时内的冷疗处理能显著降低疤痕形成率。但需牢记:任何家庭治疗都不能替代专业医疗评估,当症状持续加重或出现意识改变时,必须立即启动急救系统。

建议每个家庭建立"药品档案云笔记",通过扫描药品电子监管码建立数字化清单,设置智能提醒功能。定期参加社区医疗机构开展的合理用药培训,将健康管理的主动权真正掌握在手中。