新生儿皮肤泛起的淡淡黄色,往往是初为父母最揪心的“见面礼”。这种被称为“黄疸”的现象,虽然常见却暗藏学问——有的如晨雾般自然消散,有的却可能威胁健康。在出生第四天这个关键节点,科学认知与及时判断关乎着每个新生命的成长轨迹。

一、揭开黄疸的面纱:生理与病理的本质差异

新生儿黄疸是因胆红素代谢异常导致的皮肤、黏膜黄染现象,约60%足月儿和80%早产儿会出现。其核心机制在于:胎儿期红细胞破坏产生的胆红素需经肝脏代谢,而新生儿肝脏功能尚未成熟,导致胆红素暂时蓄积。

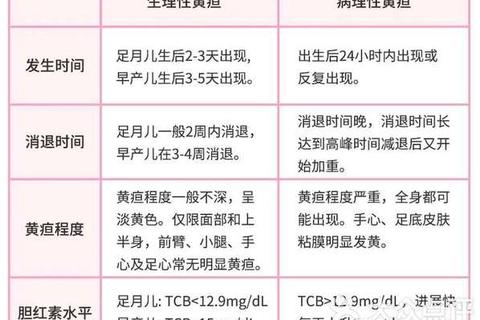

生理性黄疸通常呈现以下特征:

而病理性黄疸的警示信号包括:

二、出生第四天的“黄金分割线”:黄疸值安全范围

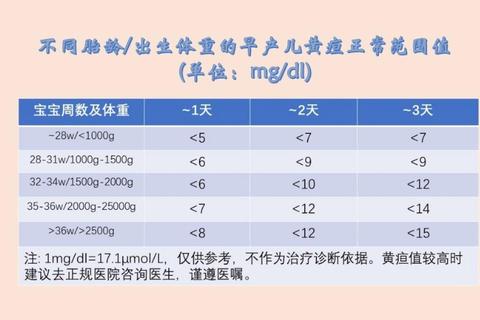

1. 核心指标解析(足月儿/早产儿对照)

根据2025年最新临床指南,第四天新生儿黄疸阈值呈现差异:

| 分类 | 安全上限(血清检测) | 换算值(μmol/L) |

|||--|

| 足月新生儿 | ≤12.9 mg/dL | ≤220.6 |

| 早产新生儿 | ≤15 mg/dL | ≤256.5 |

注意点:

2. 动态观察曲线图

第四天正处于生理性黄疸的上升期,建议通过“小时-胆红素百分位曲线”评估风险(图1)。若数值超过第95百分位线,即使未达绝对值上限也需干预。

三、精准测量:家庭与医院的协作之道

1. 医院诊断金标准

2. 家庭观察技巧

四、化险为夷:分级干预策略

1. 居家护理三要素

2. 医疗干预手段

五、防患于未然:从孕期到哺乳期的保护链

1. 产前预防:

2. 产后关键72小时:

3. 母乳性黄疸管理:

六、紧急警报:这些情况必须立即就医

当新生儿出现以下任何症状,需在2小时内急诊:

生命的初阳需要温柔守护,黄疸这道“成长考验”既不能过度恐慌,也不可掉以轻心。掌握科学监测方法,建立“观察-记录-评估”的闭环管理,让每个新生儿都能平稳跨越这道黄色关卡,迎接健康成长的曙光。