随着我国老龄化程度不断加深,老年性痴呆已成为威胁老年人健康的重要公共卫生问题。一位68岁的退休教师徐先生,近三年逐渐出现忘记关煤气、反复询问同一问题等症状,经复旦大学附属华山医院确诊为阿尔茨海默病早期。2025年3月,他成为国内首批接受新型靶向药物治疗的患者之一,标志着我国在老年性痴呆治疗领域迈入精准医疗新时代。

一、病理机制的全新认知

近年研究揭示,β淀粉样蛋白(Aβ)异常沉积和Tau蛋白过度磷酸化形成的神经纤维缠结,是导致神经元损伤的核心病理机制。2025年《阿尔茨海默病药物治疗指南》更新指出,疾病进程可细分为临床前期、轻度认知障碍期和痴呆期三个阶段,其中临床前期已出现脑脊液生物标志物改变,为早期干预提供了窗口期。

典型病理特征:

1. Aβ斑块:主要沉积在大脑皮层和海马区,通过破坏突触功能引发认知衰退

2. Tau蛋白缠结:导致神经元运输系统崩溃,加速脑细胞死亡

3. 神经炎症:小胶质细胞异常激活引发的慢性炎症,加重神经损伤

二、精准诊断体系的革新

2025年NMPA已批准46款血液检测试剂盒,使早期筛查突破传统影像学局限。新型血液检测可同时检测Aβ42/Aβ40比值、磷酸化Tau蛋白等5项核心指标,灵敏度达92%。建议50岁以上人群每年进行认知量表初筛,若发现以下预警信号应及时就医:

特殊人群注意事项:

三、靶向治疗的突破性进展

2025年全球AD治疗药物市场规模预计突破300亿美元,我国自主研发的GV-971与进口药物形成互补格局。目前获批的三大靶向药物各有特点:

| 药物名称 | 作用靶点 | 适用阶段 | 核心优势 |

||-|-||

| 仑卡奈单抗 | Aβ原纤维 | 早期AD | 延缓认知衰退达27% |

| 多奈单抗 | 淀粉样蛋白斑块 | 早期AD | 清除效率比传统药物高3倍 |

| Gantenerumab| Aβ寡聚体 | 临床前期 | 症状出现风险降低50% |

用药安全提示:

四、个性化治疗策略优化

基于生物标志物谱的精准分型成为2025年临床实践新标准。华山医院开展的"精准医疗项目"显示,针对不同病理分型调整治疗方案可使有效率提升40%:

1. Aβ主导型:优先选用仑卡奈单抗联合胆碱酯酶抑制剂

2. Tau蛋白异常型:采用Tau疫苗联合美金刚治疗

3. 炎症激活型:沙格司亭联合生活方式干预

特殊病例处理方案:

五、三级预防体系的构建

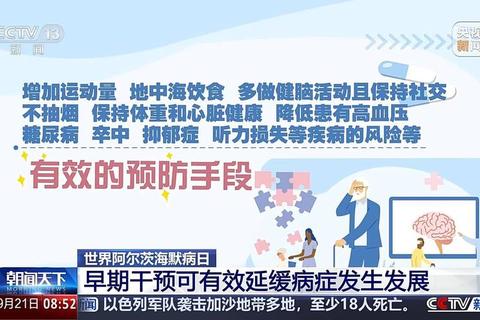

《柳叶刀》最新研究证实,控制12项危险因素可预防40%的痴呆发生。2025年预防策略呈现三大转变:

1. 预防关口前移:45岁起建立认知健康档案,监测生物标志物变化

2. 数字疗法普及:AI认知训练系统可延缓MCI向AD转化达2.3年

3. 肠道菌群干预:特定益生菌组合改善肠脑轴功能,降低炎症水平

家庭护理要点:

六、就医决策支持

当出现以下情况需立即就诊:

1. 突发性认知功能急剧下降(24小时内)

2. 合并幻觉、攻击行为等精神症状

3. 药物治疗后出现意识模糊或运动障碍

2025年国家卫健委建立的"认知障碍诊疗地图"已覆盖全国三甲医院,患者可通过智能分诊系统匹配最适合的诊疗中心。需要特别提醒的是,新型靶向药物虽带来希望,但需在专业医生指导下使用,切忌盲目追求"特效药"。