月经是女性健康的“晴雨表”,当经量持续减少至单次不足5ml(约一个矿泉水瓶盖的容量)或经期短于2天时,可能预示着体内存在需要关注的健康信号。这种现象在20-40岁女性中发生率高达18%-22%。本文将从科学角度解析其潜在诱因,并提供中西医结合的实用解决方案。

一、月经量少的常见诱因:从生理变化到疾病预警

月经的形成涉及下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控,任何环节异常都会影响经量。临床数据显示,约65%的病例与以下因素相关:

1. 生理性因素

2. 病理性因素

3. 生活方式影响

二、自我评估与医学诊断:何时需要就医?

▶ 居家观察要点(符合1项需警惕)

▶ 医学检查流程

1. 基础筛查:性激素六项(月经2-4天)、甲状腺功能、AMH抗缪勒管激素检测

2. 影像学检查:三维超声测量内膜厚度(排卵期<7mm提示异常)

3. 宫腔探查:疑似粘连者需宫腔镜检查,诊断准确率>95%

特殊人群注意:孕妇出现“假月经”需立即排查先兆流产;青少年初潮后持续经量少应关注子宫发育。

三、中西医调理方案:从食疗到系统治疗

1. 营养干预方案

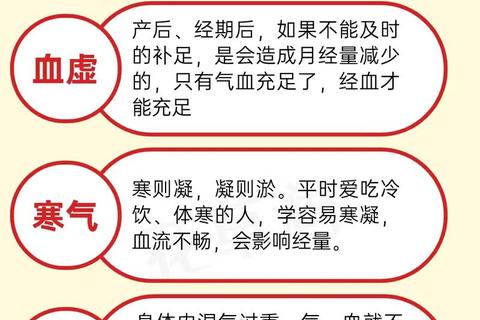

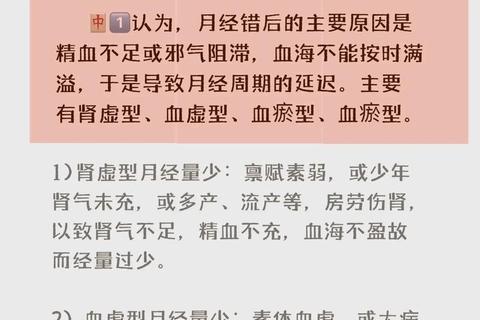

2. 中医辨证施治

3. 生活方式调整

四、预防与长期管理策略

1. 生育期防护:宫腔操作后及时服用雌二醇(2mg/日)促进内膜修复,降低粘连风险80%

2. 周期性监测:使用月经杯量化记录,建立个性化经量基线(波动>30%需就诊)

3. 年度筛查建议:35岁以上女性每年检测AMH值,卵巢储备功能下降者提前干预

关键行动提示

✅ 立即就医信号:经量锐减伴剧烈腹痛、非经期出血、备孕1年未孕

✅ 居家调理周期:生活方式调整需持续3个月经周期观察效果

✅ 药物:激素类药物需严格遵医嘱,擅自停药可能引发突破性出血

月经量少既是健康警示,也是身体发出的调理契机。通过科学认知和系统干预,85%的病例可获得显著改善。建议女性建立月经健康档案,将周期管理纳入日常健康监测体系。(本文综合临床指南与循证研究,具体用药请遵医嘱)

参考文献: