气虚是女性月经不调的常见诱因之一。这类患者常因先天不足、过度劳累或慢性疾病耗伤元气,导致冲任不固、经血失摄,表现为月经周期异常、经量增多、经期延长等症状。若不及时干预,可能引发贫血、免疫力下降等问题。本文从中医理论出发,结合临床实践,系统梳理气虚型月经不调的调理方案。

一、核心症状与诊断要点

气虚型月经不调主要表现为以下特征:

1. 周期异常:月经提前(短于21天)或经期延长(超过7天),部分患者出现周期紊乱

2. 经量异常:经血量大且质地清稀,色淡红,常伴血块排出后腹痛缓解

3. 全身症状:面色苍白或萎黄,活动后气短明显,日常易感疲劳,部分患者伴有食欲不振、大便溏薄

诊断要点需满足:

二、中药调理方案

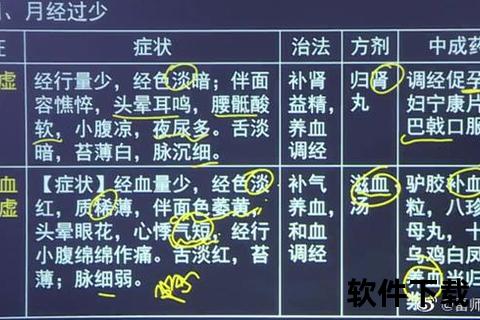

(一)经典方剂应用

1. 举元煎合归肾丸加减

2. 补中益气汤

(二)中成药选择

| 药品名称 | 核心成分 | 适用场景 | 注意事项 |

|-|--||--|

| 八珍益母丸 | 益母草、党参、白术 | 经后调理,改善气血双虚 | 感冒发热期停用 |

| 乌鸡白凤丸 | 乌鸡、鹿角胶 | 经量过多伴腰酸乏力 | 湿热体质慎用 |

| 归脾丸 | 龙眼肉、酸枣仁 | 经期延长合并失眠多梦 | 需连续服用2个月经周期 |

三、分阶段调理策略

1. 行经期(月经来潮第1-5天)

2. 经后期(月经结束至排卵前)

3. 排卵期至经前期

四、生活管理要点

1. 饮食禁忌:

2. 运动建议:

3. 情绪管理:

五、特殊人群注意事项

1. 围绝经期女性:在基础方中加入淫羊藿9g、巴戟天12g,预防卵巢功能衰退

2. 产后女性:优先选用归肾丸+阿胶9g(烊化),修复胞宫气血

3. 青少年患者:药量减半,侧重健脾(如茯苓山药糕替代部分主食)

六、预警信号与就医指征

出现以下情况需立即就诊:

气虚型月经不调的调理需遵循「三分治,七分养」原则。建议患者建立月经日记,记录周期、经量及伴随症状变化,每3个月复诊调整方案。通过系统性的中药调理与生活方式干预,多数患者可在6个月内恢复规律月经。