在日常生活中,我们常听到“阴性”这个词出现在体检报告、传染病筛查或科研结论中。有人因检测结果为阴性而松一口气,也有人因多次阴性却出现症状感到困惑。例如,一位网友分享自己多次新冠抗原检测为阴性,却持续高烧,最终发现是支原体感染,这揭示了阴性结果背后的复杂性。本文将系统解析“阴性”在不同场景中的含义,帮助公众更科学地理解这一概念。

一、医学检测中的“阴性”含义

在医学领域,“阴性”是判断健康状态、疾病诊断和感染风险的核心指标,但具体含义需结合检测类型和场景分析。

1. 健康状态评估

阴性通常代表“未检测到异常”。例如:

但需注意,某些指标(如果糖阴性)可能暗示异常,需结合其他检查判断。

2. 疾病诊断依据

值得注意的是,阴性结果不能完全排除疾病。例如,感染初期可能因抗体未产生而呈假阴性。

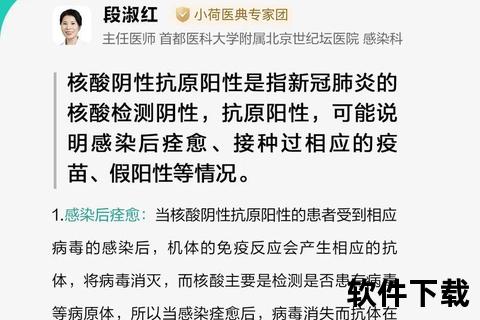

3. 感染状态判断

美国FDA曾警告,部分检测产品(如Cue Health新冠试剂)因灵敏度问题存在假阴性风险,需谨慎使用。

二、阴性结果的“灰色地带”

医学检测并非绝对可靠,需警惕两类误差:

1. 假阴性

2. 假阳性

以精神分裂症为例,阴性症状(如情感淡漠、社交退缩)可能被误诊为抑郁症,需通过量表评估和专业医生鉴别。

三、日常语境中的“阴性”

超出医学领域,“阴性”一词的应用更为广泛:

1. 生物学研究

2. 心理学评估

3. 公共卫生决策

四、如何科学应对阴性结果

1. 正确理解报告

2. 动态监测策略

3. 特殊人群注意事项

五、当阴性结果遭遇症状:行动指南

1. 家庭应急处理

2. 就医指征

3. 跨学科会诊建议

理解“阴性”需打破非黑即白的思维定式。正如一项研究指出,阴性结果本身可能成为科研突破的线索。对于公众而言,理性看待检测报告、结合临床表现综合判断,才能最大程度避免误诊漏诊。当检测结果与症状矛盾时,及时与医生沟通检测方法的局限性和替代方案,才是守护健康的关键。