小儿突发抽搐是儿童常见的急症之一,约5%的儿童在6个月至5岁间至少经历一次,而其中70%由热性惊厥引发。面对这种突发状况,家长的冷静应对不仅能减少孩子受伤风险,还能为后续医疗救治争取时间。本文结合国内外权威指南和临床经验,系统梳理家庭急救的关键步骤、常见误区及科学预防策略。

一、症状识别:区分单纯性惊厥与潜在危重信号

抽搐的临床表现多样,家长需快速识别以下特征:

1. 单纯性热性惊厥(占80%以上):

多由发热(体温≥38.5℃)引发,表现为全身对称性抽搐(如四肢强直或抖动)、意识丧失,持续1-3分钟,24小时内仅发作一次。

抽搐停止后,孩子逐渐恢复清醒,无肢体无力或持续意识模糊。

2. 复杂性惊厥或危重信号(需立即就医):

时间异常:持续超过5分钟未缓解,或24小时内反复发作。

部位异常:单侧肢体抽搐、眼球偏向一侧或口角歪斜(提示局灶性神经系统损伤)。

伴随症状:高热不退(>3天)、呕吐、皮疹、颈部僵硬(警惕脑膜炎)。

注意:癫痫等其他疾病也可能引发无热抽搐,若首次发作或伴随发育迟缓,需全面排查病因。

二、家庭急救五步法:黄金时间的关键操作

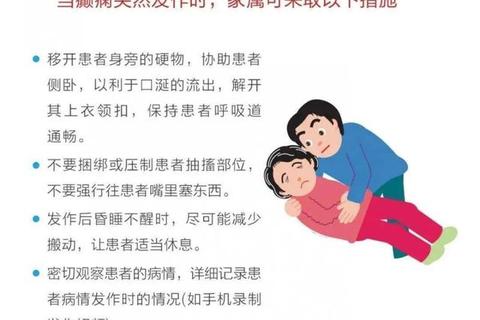

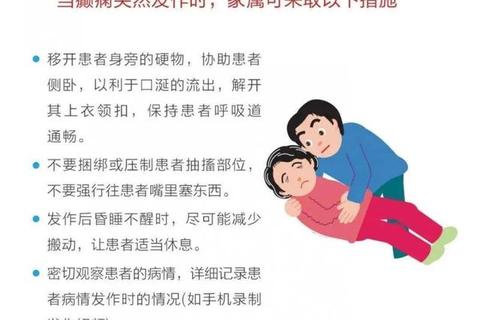

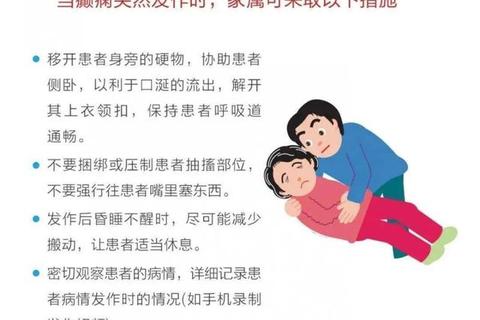

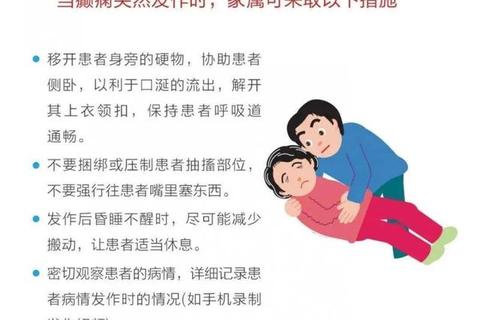

1. 体位调整:防止窒息是第一要务

侧卧位:立即将孩子置于柔软平坦处,头偏向一侧,解开衣领,确保呕吐物或唾液顺利流出。

禁忌动作:不可强行按压肢体、掰直身体或摇晃,以免骨折或加重脑缺氧。

2. 环境清理:避免二次伤害

移开周围尖锐物品(如桌椅、玩具),用枕头或衣物围护孩子身体,防止碰撞。

切勿塞物入口:强行放入勺子、手指等可能损伤口腔或引发窒息。

3. 物理降温:控制体温上升

冷敷法:用湿毛巾敷额头、腋窝或腹股沟,每2-3分钟更换一次。

温水擦拭:32-36℃温水轻拭大血管处(颈部、肘窝),忌用酒精或冰水。

退热药使用:仅在孩子清醒后按剂量服用,交替使用布洛芬和对乙酰氨基酚可能增加肝肾负担。

4. 观察记录:为医生提供关键信息

时间记录:精确到分钟,持续5分钟以上需拨打急救电话。

症状细节:抽搐部位(全身或单侧)、是否口吐白沫、瞳孔变化等。

5. 及时送医:把握以下指征

紧急情况:首次发作、抽搐后意识不清超过1小时、呼吸困难或肤色青紫。

非紧急情况:单纯性惊厥停止后,仍需就医排查感染源(如血常规、脑脊液检查)。

三、三大常见误区:这些操作可能致命

1. 误区一:“塞物防咬舌”

事实:抽搐时牙关紧闭,强行撬开会损伤牙齿或引发误吸。舌咬伤概率不足5%,且愈合较快。

2. 误区二:“掐人中促苏醒”

事实:疼痛刺激可能延长发作时间,保持环境安静更利于恢复。

3. 误区三:“喂水喂药防脱水”

事实:意识未恢复时喂食易引发呛咳,退热药需清醒后服用。

四、科学预防:降低复发风险

1. 感染控制:75%的惊厥由呼吸道感染引发,接种流感、肺炎疫苗可降低风险。

2. 退热管理:体温≥38.5℃时使用退热药,两次用药间隔至少4小时。

3. 高危干预:复杂性惊厥或年发作≥4次者,医生可能建议间歇性使用或左乙拉西坦。

注意:退热药无法预防惊厥,过度降温可能诱发低体温。

五、特殊人群注意事项

婴儿(<6个月):首次抽搐需排除颅内出血或代谢异常,建议住院观察。

癫痫患儿:长期规律服药,定期监测血药浓度,避免擅自停药。

疫苗接种后:部分疫苗(如麻腮风)可能诱发热性惊厥,但风险极低,无需过度恐慌。

冷静是家长的第一剂良药

小儿惊厥虽令人恐惧,但95%的单纯性发作不会遗留后遗症。家长需掌握“不按压、不塞物、速降温、早送医”的原则,并通过定期体检排查潜在病因。建议家庭常备急救卡(记录过敏史、用药史),并参与儿科急救培训,将意外伤害降至最低。

> 参考资料:本文综合梅奥诊所、中国热性惊厥专家共识、广州市妇女儿童医疗中心等权威建议,结合临床实践整理。

相关文章:

文章已关闭评论!