炎症是人体对抗感染或损伤的防御反应,但过度炎症会导致红肿热痛甚至组织损伤。消炎药作为控制炎症的核心工具,其作用机制与合理使用是公众亟需了解的健康知识。本文从科学原理到实用建议,全面解析消炎药的分类、作用机制及最新进展,帮助读者在医生指导下安全应对炎症困扰。

一、消炎药的科学分类与作用机制

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs):阻断炎症“信号放大器”

NSAIDs通过抑制环氧合酶(COX)活性,减少前列腺素(PG)的合成。前列腺素是炎症反应的“信号放大器”,可加剧红肿热痛。COX酶分为两类:

代表药物:布洛芬、阿司匹林(非选择性COX抑制剂);塞来昔布(选择性COX-2抑制剂)。

优势与风险:非选择性药物可能引发胃溃疡和肾损伤,而COX-2抑制剂在减少胃肠副作用的需警惕心血管风险。

2. 糖皮质激素:强力抑制免疫反应的“双刃剑”

通过抑制免疫细胞活性和炎症因子释放,快速控制严重炎症(如过敏反应、自身免疫病)。但长期使用可能导致骨质疏松、血糖升高等问题。

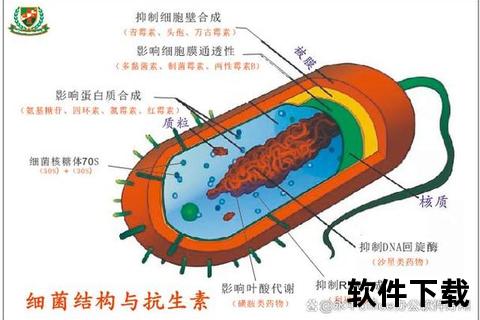

3. 抗生素:针对细菌感染的“精准打击”

通过破坏细菌细胞壁(如青霉素)、抑制蛋白质合成(如大环内酯类)或干扰核酸复制(如喹诺酮类)杀灭病原体,适用于细菌感染引起的炎症(如肺炎、尿路感染)。

4. 生物制剂与免疫调节剂:靶向治疗的未来方向

如肿瘤坏死因子(TNF-α)抑制剂,精准阻断特定炎症通路,用于类风湿性关节炎等疾病。副作用较少,但价格较高。

二、临床治疗新进展:更安全、更精准的消炎策略

1. 靶向递送技术减少副作用

2. 基因检测指导个性化用药

通过检测CYP2C19等基因型,预测患者对特定药物的代谢能力,避免无效或过量用药。例如,部分人群因基因变异需调整阿司匹林剂量。

3. 联合用药优化疗效与安全性

4. 天然抗炎成分的研发

穿心莲内酯、姜黄素等植物提取物兼具抗炎与抗氧化作用,副作用较小,正成为辅助治疗热点。

三、副作用管理与用药安全指南

1. 常见副作用及应对

2. 特殊人群用药警示

四、家庭应对炎症的实用建议

1. 何时需就医?

2. 家庭护理措施

3. 预防炎症复发的长期策略

科学认知与主动管理是关键

消炎药是医学史上的里程碑,但“双刃剑”属性要求公众既不过度恐惧,也不盲目依赖。通过理解作用机制、关注最新进展、掌握安全用药原则,患者可更从容地应对炎症挑战。记住:任何药物都应在医生指导下使用,症状缓解不等于炎症根除,系统治疗与生活方式调整缺一不可。