抑郁症是一种以情绪低落、兴趣减退为核心症状的情感障碍,全球患病率高达3%-5%。药物治疗作为主要干预手段,需结合患者个体特征、症状类型及药物机制进行选择。本文将从作用机制、药物分类、临床适应症及特殊人群管理等方面,为患者及公众提供实用指南。

一、抑郁症的药物治疗基础

1. 抑郁症的神经生物学机制

研究表明,抑郁症与大脑神经递质(如5-羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺)水平异常密切相关。抗抑郁药通过调节这些递质的浓度或受体功能,恢复神经信号传递平衡。例如:

单胺递质理论:药物通过抑制神经递质再摄取或降解,增加突触间隙浓度(如SSRI、SNRI)。

受体调节理论:长期用药可下调β肾上腺素受体数量,改善情绪调节功能。

2. 药物治疗的目标

缓解核心症状:如情绪低落、快感缺失。

预防复发:巩固治疗可降低50%以上的复发风险。

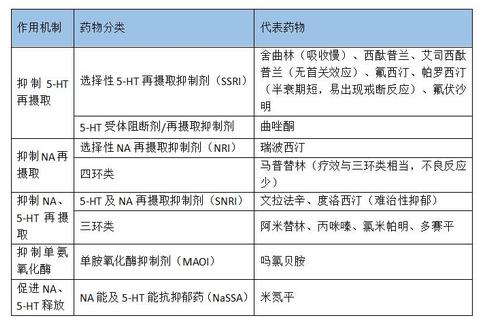

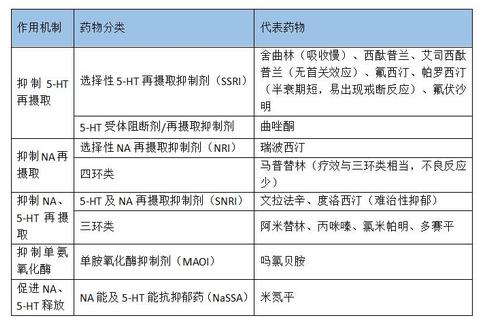

二、常用抗抑郁药物分类与作用机制

1. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)

代表药物:氟西汀、舍曲林、西酞普兰、艾司西酞普兰。

机制:选择性抑制5-羟色胺再摄取,增加突触间隙浓度。

优势:安全性高,副作用少,适用于轻中度抑郁及焦虑型患者。

常见副作用:恶心、失眠、性功能障碍(发生率约30%)。

2. 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)

代表药物:文拉法辛、度洛西汀。

机制:双重抑制5-HT和NE再摄取,对伴躯体疼痛或重度焦虑患者更有效。

适用人群:难治性抑郁、伴广泛性疼痛或焦虑症状者。

副作用:剂量依赖性血压升高、多汗,需监测心血管指标。

3. 三环类及四环类抗抑郁药(TCA/Tetracyclics)

代表药物:阿米替林、氯米帕明、马普替林。

机制:广谱抑制多种递质再摄取,但抗胆碱能副作用显著。

临床应用:难治性抑郁、伴明显失眠或激越症状者。

风险提示:口干、便秘、心律失常,老年患者慎用。

4. 其他新型药物

安非他酮(NDRI):多巴胺及NE再摄取抑制剂,性副作用少,适合伴快感缺失或需求者。

米氮平(NaSSA):增强5-HT及NE释放,改善睡眠及食欲,但可能引起体重增加。

三、临床用药策略与个性化选择

1. 症状导向的选药原则

焦虑型抑郁:SSRI(如艾司西酞普兰)或SNRI(度洛西汀)优先。

伴失眠或激越:镇静作用强的三环类(阿米替林)或米氮平。

快感缺失型:安非他酮或文拉法辛(高剂量)。

2. 剂量与疗程管理

起效时间:多数药物需2-4周起效,需坚持规律用药。

维持治疗:首次发作需维持6-12个月,复发者需延长至2-3年。

3. 副作用应对策略

胃肠道反应:随餐服用或联用止吐药。

性功能障碍:换用安非他酮或联用西地那非(男性)。

血压波动:SNRI类药物需定期监测,必要时调整剂量。

四、特殊人群用药注意事项

1. 儿童与青少年

FDA批准药物:氟西汀(≥8岁)、艾司西酞普兰(≥12岁)。

监测重点:用药初期需警惕自杀风险增加,家长应密切观察情绪变化。

2. 孕产妇

非药物干预优先:心理治疗、运动疗法可降低胎儿暴露风险。

必要用药选择:SSRI(舍曲林)相对安全,避免孕早期使用三环类。

3. 老年患者

避免强抗胆碱能药物:优选西酞普兰、艾司西酞普兰,减少跌倒及认知障碍风险。

五、患者行动建议:何时就医与日常管理

1. 紧急就医信号

持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失。

出现自杀念头、幻觉或无法自理生活。

2. 日常自我管理

记录症状变化:使用情绪量表(如PHQ-9)跟踪进展。

生活方式调整:规律运动(每周3次有氧运动)、均衡饮食(增加Omega-3摄入)。

3. 复诊与沟通

定期复查肝肾功能及血药浓度(三环类药物)。

若出现耐药或副作用不耐受,及时与医生讨论换药方案。

抑郁症的药物治疗需兼顾科学性与个体化,患者应在医生指导下权衡疗效与风险。通过了解药物机制、主动参与治疗决策,可显著提升康复效果。记住,及时寻求专业帮助是战胜疾病的第一步。

相关文章:

文章已关闭评论!