(文章:月经不调是困扰女性的常见健康问题,中医药治疗以整体调理和个体化为特色,本文结合临床实践解析其核心策略。)

月经不调表现为周期紊乱、经量异常、痛经等症状,超过30%的女性曾受其困扰。现代生活方式如压力、饮食失衡、作息不规律等加剧了这一问题,而中医通过“辨证施治”与“周期调理”结合,从根源改善体质,被证实对70%以上患者有效。本文结合临床案例与中医理论,提供症状识别、居家调理及就医指导等实用信息,帮助不同人群科学应对。

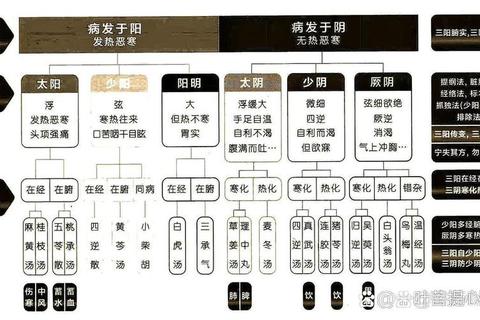

一、月经不调的中医病因与辨证分型

中医认为月经与“肾-天癸-冲任”系统密切相关,脏腑失调、气血失衡、外邪侵袭均可致病。

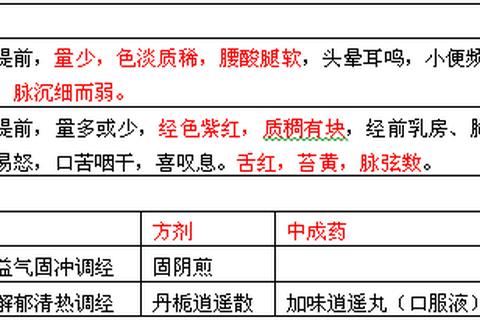

1. 核心证型与症状

2. 诊断要点

中医通过四诊(望、闻、问、切)综合判断:

二、中医药治疗策略:辨证与周期调理结合

1. 辨证施治:分型用药

案例参考:一名35岁患者因工作压力大,月经推迟伴血块,辨证为气滞血瘀型,服用桃红四物汤结合针灸治疗,3个月后周期恢复规律。

2. 周期调理法:分阶段干预

中医强调“经前调气、经期调血、经后补虚”:

3. 辅助疗法增强疗效

三、特殊人群注意事项

1. 青少年:青春期月经不调多因肾气未充,需避免过度节食,以补肾健脾为主,慎用活血峻药。

2. 孕产妇:产后气血亏虚易致月经量少,可饮当归生姜羊肉汤,但需排除再次妊娠可能。

3. 围绝经期女性:肝肾阴虚为主,推荐六味地黄丸,配合心理疏导缓解焦虑。

四、居家管理与就医指征

1. 自我调理建议

2. 何时需就医

五、预防与长期健康管理

1. 生活方式:规律作息,保证7小时睡眠;每周150分钟中等强度运动(如快走、游泳)。

2. 定期体检:每年妇科检查,排除多囊卵巢综合征、子宫肌瘤等器质性疾病。

3. 中医体质辨识:通过专业评估制定个性化调理方案,避免盲目进补。

月经不调并非单一症状,而是身体失衡的信号。中医药通过整体调理改善体质,但需坚持3-6个月周期治疗。建议患者结合自身症状选择正规中医院,在医师指导下综合运用药物、针灸与生活方式干预,逐步恢复健康生理周期。