疼痛是身体发出的“求救信号”,但长期或剧烈的疼痛可能严重影响生活质量。近年来,复方作为一种新型镇痛药物,因其独特的双重作用机制和较低的成瘾风险,逐渐成为临床治疗中重度疼痛的重要选择。本文将从科学原理、临床应用及安全用药角度,解析这一药物的突破性进展。

一、复方的镇痛机制:双重协同,精准打击

复方由和对乙酰氨基酚两种成分按固定比例组成。这两种成分通过不同机制协同作用,实现“快速起效+长效镇痛”的效果:

1. 类作用路径

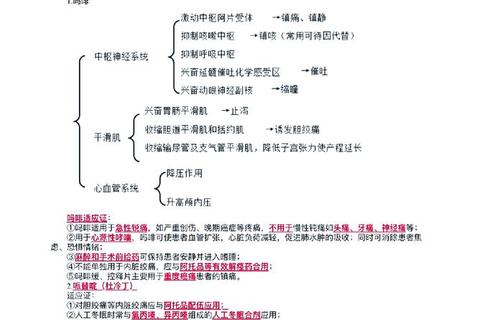

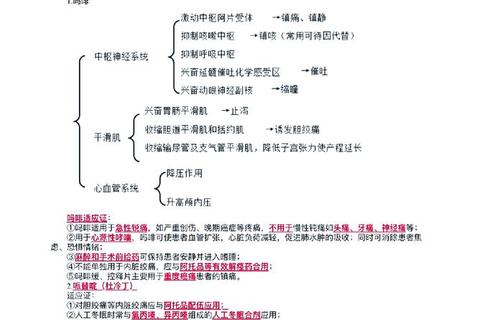

与中枢神经系统的μ受体结合,抑制疼痛信号的传递,其代谢产物(O-去甲基)的镇痛效力是原药的6倍。

相较于传统类药物(如),对呼吸抑制和成瘾性的影响更小,安全性更高。

2. 非类作用路径

通过抑制神经元对5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NE)的再摄取,增强脊髓水平的下行疼痛抑制通路。

对乙酰氨基酚则通过抑制前列腺素合成,减轻炎症反应,尤其对骨关节炎、肌肉痛等炎性疼痛效果显著。

协同优势:两种成分的联合使用不仅缩短了起效时间(约10-30分钟),还将镇痛持续时间延长至5-6小时,同时减少了单药剂量过高导致的不良反应。

二、临床应用场景:从术后疼痛到慢性病管理

复方适用于中度至重度急性或慢性疼痛,其灵活性和安全性使其在多种场景中表现突出:

1. 术后疼痛与创伤性疼痛

临床研究显示,复方对术后疼痛的控制效果与相当,但恶心、呕吐等副作用发生率更低。

对于骨折、烧伤等急性创伤,其快速镇痛特性可帮助患者平稳度过疼痛高峰期。

2. 慢性疼痛管理

骨关节炎与类风湿性关节炎:对乙酰氨基酚的抗炎作用与的中枢镇痛结合,可缓解关节肿胀和活动受限。

神经病理性疼痛:如糖尿病周围神经痛、带状疱疹后遗痛,建议联合抗抑郁药(如度洛西汀)或抗癫痫药(如普瑞巴林),以增强疗效。

3. 特殊人群的个体化用药

孕妇与哺乳期女性:可通过胎盘和乳汁,可能增加新生儿呼吸抑制风险,需严格遵医嘱。

老年患者:肝肾功能减退者需调整剂量,建议起始剂量减半,并监测便秘、头晕等副作用。

禁忌症:严重呼吸抑制、酒精或药物依赖史、单胺氧化酶抑制剂(如某些抗抑郁药)使用者禁用。

三、研究新突破:从协同效应到精准医疗

近年来,复方的研究聚焦于优化用药方案和降低风险:

1. 超前镇痛的探索

术前单次给予复方可减少术后镇痛药需求,尤其适用于腹腔镜手术和儿童扁桃体切除术。

2. 联合用药的增效减毒

与局麻药(如利多卡因)或非甾体抗炎药(如布洛芬)联用,可减少类成分的剂量,降低成瘾风险。

3. 成瘾风险的动态管理

长期使用需定期评估依赖风险,建议每3个月进行心理状态筛查,并逐步减量停药以避免戒断反应。

四、安全用药指南:患者必知的实用建议

1. 正确用药方法

剂量控制:成人每日对乙酰氨基酚不超过2克,不超过400毫克,过量可能引发肝损伤或癫痫。

服药时间:餐后服用可减少胃肠道刺激,避免与酒精同服。

2. 何时需要就医

出现呼吸急促、严重皮疹或意识模糊时,立即停药并急诊处理。

疼痛持续2周未缓解,需重新评估病因,避免盲目增加药量。

3. 预防依赖与合理储存

家庭中需将药物置于儿童无法触及处,避免他人误服。

若出现渴求药物、情绪波动等成瘾信号,及时寻求专业帮助。

复方的双重镇痛机制为疼痛管理提供了更安全、高效的选择,但其合理应用离不开医患双方的共同努力。患者需严格遵循用药指导,而医生则应结合个体差异制定精准方案。未来,随着更多临床数据的积累,这一药物有望在慢性病和特殊人群中发挥更大价值。

相关文章:

复方对乙:镇痛机制解析与临床应用优化策略2025-04-06 12:00:04

文章已关闭评论!