新生儿的皮肤如同一层娇嫩的花瓣,薄至成人的三分之一,角质层尚未发育完善,对外界刺激的防御能力极弱。这种特殊的生理结构决定了日常护理中每一个细节都可能影响健康——尤其洗澡这一看似简单的日常活动,若操作不当可能引发皮肤屏障受损、感染甚至体温调节失衡等问题。掌握科学的新生儿沐浴方法,正是守护宝宝健康发育的重要防线。

一、新生儿皮肤特性与洗澡频率的关系

新生儿皮肤表面覆盖着天然酸性保护膜(pH值约5.5),这层屏障在出生后需要数周才能完全建立。过度清洁会破坏这层保护膜,导致皮肤干燥、敏感甚至诱发湿疹。根据皮肤科研究显示,新生儿表皮失水率是成人的2-3倍,这意味着保湿护理与清洁频率需保持精妙平衡。

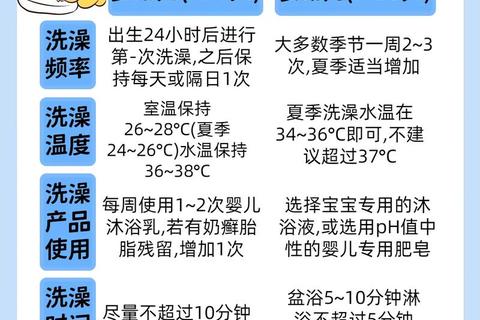

季节性频率调整原则:

特殊体征对应的调整方案:

1. 未脱落脐带:脐部残端需保持干燥,采用分段擦浴法,避开脐周3cm区域

2. 严重湿疹发作期:减少沐浴至2次/周,使用含燕麦成分的沐浴产品辅助止痒

3. 脂溢性皮炎:每日用婴儿油软化头痂20分钟后再清洗,避免硬性剥离

二、科学沐浴操作全流程解析

准备阶段三要素:

1. 环境控制:提前15分钟关闭门窗,室温稳定在26-28℃(早产儿需提高至28-30℃),湿度维持在50%-60%

2. 工具选择:

3. 时机把握:哺乳后1小时进行,避免吐奶引发呛咳

标准化操作步骤:

1. 头部清洁:左手虎口托住枕骨,拇指与中指轻压耳廓遮盖外耳道,右手用无泪配方洗发液打圈按摩囟门区域

2. 躯干清洗:遵循“从上至下,从前向后”原则,特别注意颈纹、腋窝、腹股沟等褶皱部位,动作需如羽毛拂过般轻柔

3. 会阴护理:女婴沿大向单向擦拭,男婴轻柔推开清洗冠状沟,但切勿强行上翻

4. 抚触衔接:沐浴后3分钟内完成保湿护理,润肤霜用量约5g/次,采用“按压式”涂抹而非揉搓

三、常见误区与风险警示

高频错误操作:

绝对禁忌时段:

1. 预防接种后24小时:注射部位接触水可能引发局部反应

2. 体温异常期间:当肛温>37.8℃或<36℃时禁止沐浴

3. 皮肤破损未愈:创面>1cm²需采用局部擦浴,防水敷贴使用不超过48小时

四、智能监测与应急处理

健康观察指标:

突发状况应对:

在实践操作中,建议家长建立《沐浴日志》,记录每次水温、时长、皮肤反应等数据。当出现反复皮肤干燥、持续红斑等情况时,应及时咨询儿科医生。记住,每个婴儿都是独特的个体,在遵循科学原则的基础上,更需要父母用细致观察来微调护理方案。正如新生儿护理专家所言:“最好的护理指南,永远写在宝宝的身体反应里。”