药物联用如同一把双刃剑——合理的组合能提升疗效,但不恰当的搭配可能引发风险。一位65岁的高血压患者因关节疼痛自行服用布洛芬,却导致降压药效果减弱、血压失控;另一位肿瘤患者因抗生素与靶向药联用引发严重肝损伤……这些真实案例揭示了理解药物协同作用的重要性。

一、协同作用的科学机制

药物联用时产生的“1+1>2”效果并非偶然,其背后存在明确的生物学原理。药效学协同是最直观的作用形式,例如青霉素与β-内酰胺酶抑制剂联用,后者通过抑制细菌耐药酶,使青霉素恢复杀菌活性。更复杂的是多靶点协同,如抗肿瘤治疗中化疗药破坏DNA结构,靶向药同时阻断癌细胞修复通路,形成双重打击。

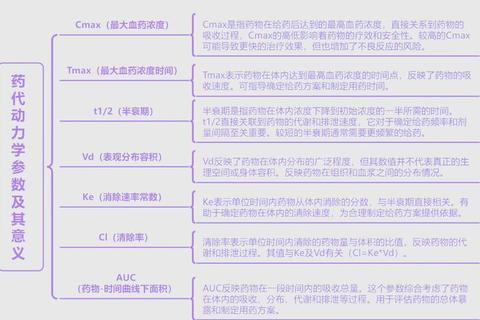

在代谢层面,某些药物可改变伙伴药物的体内轨迹。利福平作为肝酶诱导剂,能加速华法林代谢,这种药代动力学协同需要密切监测凝血指标。最新研究发现,通过药物相互作用网络分析,可预测哪些药物组合可能产生协同效应,这为精准用药提供了新思路。

二、临床应用中的智慧选择

在慢性病管理中,降压药ACEI与利尿剂的经典组合展现了剂量优化的艺术。前者可能引起血钾升高,后者促进钾排泄,二者联用既增强降压效果又平衡电解质。抗感染治疗时,磷霉素破坏细菌细胞壁后,喹诺酮类药物更易渗透,这种序贯联用策略显著提升抗菌效果。

特殊人群需特别注意:

三、规避风险的实用指南

1. 自我用药警示

感冒药中常含多种退热成分,与抗凝药联用可能增加出血风险。建议服药前核对说明书中的“药物相互作用”栏目,特别注意含咖啡因、伪的复方制剂。

2. 就医沟通要点

3. 智能监测工具应用

部分医院已启用用药安全系统,当处方存在潜在相互作用时会自动预警。患者可通过官方药品数据库查询组合风险,如FDA的Drugs@FDA平台提供专业交互检查。

四、未来医疗的个性化趋势

随着基因检测普及,CYP450酶代谢型分析可预判药物相互作用强度。携带CYP2D6慢代谢基因者,联合使用氟西汀与他莫昔芬时需调整剂量。人工智能辅助的用药决策系统正在临床试验阶段,通过分析百万级医疗数据,为个体化联用方案提供支持。

(本文内容综合循证医学证据,具体用药请遵医嘱。突发不适或疑似药物反应请立即就医)

深度阅读建议:

1. 药品说明书中“相互作用”章节详解

2. 美国FDA药物相互作用数据库

3. 特殊人群用药安全手册

通过科学认知药物协同机制,患者既能避免“药害事件”,又能最大化治疗获益。记住:每一次用药调整都是个体化医疗的艺术创作,需要医患携手共绘健康蓝图。