新生儿呼吸暂停是早产儿中最常见的呼吸系统并发症之一,可能引发脑损伤甚至猝死。当父母发现婴儿突然停止呼吸超过20秒或伴随面色青紫、心率下降时,这种紧急情况往往令人恐慌。本文将从科学机制和临床应对两个维度,为家长提供可操作的知识体系。

一、呼吸暂停的生理机制与高危因素

新生儿呼吸暂停分为原发性和继发性两类。原发性多见于胎龄<34周的早产儿,由于脑干呼吸中枢未发育成熟,无法稳定调控呼吸节律,表现为周期性呼吸中断,常发生在出生后3天内。继发性则与感染、代谢紊乱、贫血、颅内出血等病理状态相关,例如败血症引起的呼吸抑制或胃食管反流导致的喉反射性呼吸暂停。

研究显示,胎龄越小风险越高:胎龄30周的早产儿发生率约85%,而胎龄<28周者几乎100%出现呼吸暂停。低体温、缺氧、母体孕期使用药物等因素均可能诱发或加重病情。

二、识别与评估:家长需要关注哪些信号?

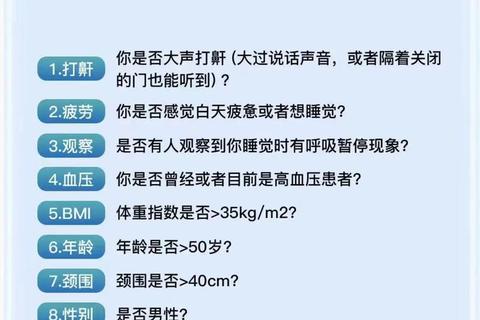

呼吸暂停的核心判断标准是呼吸停止≥20秒,或更短时间但伴随以下症状:

家长可通过观察胸廓起伏、监听呼吸声,或借助家用血氧仪监测。需特别警惕混合型呼吸暂停(中枢性合并气道阻塞),这类情况可能因颈部过度屈曲或分泌物阻塞引发,表现为呼吸停止且伴随喉部异响。

三、临床干预策略:从家庭急救到医院治疗

1. 家庭初步处理

2. 医院专业治疗

研究证实,咖啡因治疗可降低支气管肺发育不良发生率,并改善远期神经发育。对于极低出生体重儿,建议持续心电监护至纠正胎龄37周。

四、预防策略与长期管理

行动指南:家长如何应对突发状况

1. 保持冷静:立即检查婴儿口鼻是否通畅,清除分泌物。

2. 刺激复苏:若10秒内无自主呼吸,按“轻拍足底→托背→面罩给氧”顺序处理。

3. 记录细节:用手机记录发作时间、持续时长及伴随症状,供医生诊断参考。

4. 及时就医:若呼吸暂停反复发作或伴随心率持续下降,需急诊处理。

通过科学认知与规范管理,90%以上的呼吸暂停患儿可在出生后3-6个月逐渐缓解。关键是通过早期识别和干预,最大限度减少脑损伤等后遗症风险。