新生儿从医院回家的那一刻,既是家庭新篇章的开启,也是传统习俗与现代科学交汇的重要节点。许多新手父母既希望遵循祖辈传承的仪式,又担心这些做法是否会影响宝宝健康。本文将从文化解析和科学护理双重视角,拆解新生儿回家的核心要点,帮助父母在传统与科学间找到平衡。

一、传统习俗的文化密码

不同地区迎接新生儿回家的仪式,往往承载着驱邪祈福、庇佑成长的朴素愿望。例如:

1. 辟邪象征物:北方地区常在包被中放置桃树枝,闽南家庭用红布遮盖母婴头部,广东部分地区让新生儿穿旧衣,这些行为均暗含「驱邪纳吉」的寓意。

2. 时空避讳:部分农村地区强调「避开阴气重的时间段」,要求深夜归家时先在其他房间停留;有些地方则讲究「不走回头路」,出院时规划特定路线回家。

3. 食物与器物:如红鸡蛋、红糯米饭等「红色食物」象征生命力,铜钱、银饰等金属物件则寄托「财运亨通」的期待。

科学视角:传统仪式中的「辟邪」本质是隔绝病菌接触。例如红布遮盖头部可减少强光刺激新生儿眼睛;桃树枝含有挥发性物质,古代可能被用于驱虫。但需警惕过度包裹导致窒息风险,或金属饰品划伤皮肤。

二、科学护理的核心原则

结合医院指南与儿科研究,新生儿回家需重点关注以下四大维度:

1. 环境适应性过渡

温湿度控制:维持室温24-26℃,湿度50%-60%。使用空调时避免直吹,冬季暖气房需加湿。

空气净化:提前开窗通风,使用空气净化器过滤PM2.5和尘螨。注意避免放置鲜花、毛绒玩具等过敏源。

光线与噪音:新生儿视力仅能聚焦20-30厘米,强光需用柔光窗帘调节;持续白噪音(如吹风机声)有助于安抚睡眠。

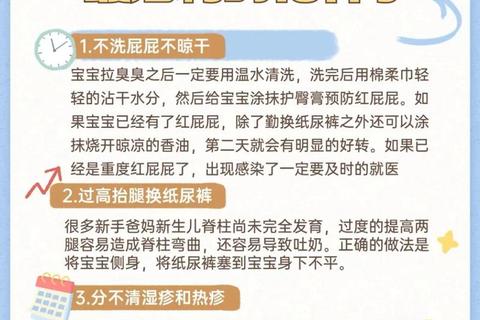

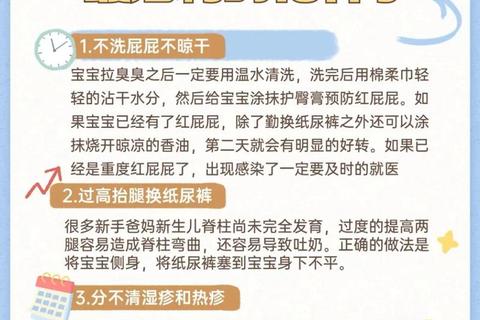

2. 基础护理操作规范

脐带护理:每日用75%酒精消毒根部直至脱落,出现渗血、异味需及时就医。

皮肤防护:选择无荧光剂纯棉衣物,洗澡水温38℃为宜,沐浴露每周使用不超过2次。

喂养细节:母乳喂养需按需哺乳,奶粉冲泡严格按比例;喂奶后竖抱拍嗝15分钟,防止吐奶引发吸入性肺炎。

3. 健康监测要点

黄疸观察:生理性黄疸多在14天内消退,若皮肤黄染蔓延至四肢或持续超3周需就医。

体温管理:腋温36-37.2℃为正常范围,发热时优先物理降温,避免酒精擦拭。

排便信号:母乳宝宝每日排便2-5次为正常,奶粉喂养若出现硬结便需调整冲调浓度。

三、传统与科学的平衡策略

1. 仪式改良方案

用红色纱布代替厚重红布遮盖头部,既满足传统又保障透气性。

将桃树枝悬挂于婴儿床1米外,避免直接接触皮肤。

2. 家庭沟通技巧

用数据说服长辈:例如解释「剃胎发与发质无关」,引用研究显示不当剃发可能损伤毛囊。

保留无害习俗:如佩戴银饰前彻底消毒,或象征性使用红布包裹婴儿车。

3. 风险规避清单

禁用行为:挤压「排胎毒」、绑腿矫正腿型、过度摇晃哄睡。

警惕误区:蜡烛包影响髋关节发育,满月剃头增加感染风险。

四、行动指南:三步迎接新生儿

1. 出院前准备

物品清单:体温计、纯棉衣物、护臀膏等基础物资;按习俗准备红布、桃枝等仪式用品。

环境预调:提前48小时清洁房间,使用温度计监测卧室温湿度。

2. 归家当日流程

人员安排:由抱娃经验者(如祖母)全程托住头颈,避免吸烟者接触婴儿。

途中防护:使用安全提篮,遮光罩过滤紫外线,车内提前预热至26℃。

3. 首周观察重点

每日记录:喂养量、睡眠时长、大小便次数,绘制生长曲线图。

应急处理:呛奶时立即侧卧拍背,脐带渗血用无菌纱布按压。

新生儿回家的每个细节,都关乎着生命的脆弱与坚韧。传统习俗是文化的根脉,科学护理是健康的基石。父母不必在两者间二选一,而应像中医「辨证施治」般,在理解习俗背后的集体智慧后,用现代医学思维实现安全落地。毕竟,爱与理性,从来都不是对立的两极。

相关文章:

文章已关闭评论!