月经是女性特有的生理现象,也是反映生殖健康的重要“晴雨表”。许多女性在经期会出现腰腹酸痛、畏寒怕冷、经量异常等问题,而艾灸作为一种传统中医疗法,常被用于缓解这些症状。但关于“经期能否艾灸”的争议一直存在,有人认为艾灸活血化瘀会加重出血,也有人认为它能温经止痛。本文将从科学角度解析经期艾灸的适宜性、风险及注意事项,帮助女性做出更安全的选择。

一、艾灸的作用机制与经期生理特点

艾灸通过燃烧艾绒产生的热力和药效刺激穴位,达到温通经络、散寒止痛、活血化瘀的作用。中医认为,月经期是女性气血运行变化的特殊阶段:

气血特点:经期气血胞宫,全身阳气相对不足,容易出现手脚冰凉、疲倦乏力等症状。

生理状态:子宫内膜脱落、经血排出,此时若气血运行不畅,可能引发痛经、经量异常等问题。

艾灸在经期的应用需结合个体体质和症状进行辩证判断,而非“一刀切”地允许或禁止。

二、经期艾灸的适宜人群与禁忌人群

1. 适宜艾灸的情况

经量过少:若月经量少于30ml(约浸湿半包卫生巾)、颜色暗黑、血块多,提示气血瘀滞或寒凝胞宫。艾灸可通过温通作用促进经血排出,改善症状。推荐穴位:三阴交、血海、关元。

虚寒型痛经:表现为小腹冷痛、喜温喜按、经血暗红夹血块。艾灸可温养冲任、散寒止痛,常用穴位包括神阙、中极、地机。

崩漏(异常子宫出血):非经期出血或经期淋漓不尽超过7天时,艾灸可通过调理气血、固摄经血改善症状。常用穴位:气海、膈俞、命门。

2. 禁忌艾灸的情况

经量过多或正常:艾灸的活血作用可能增加出血量,导致贫血或头晕。

湿热体质或实热证:表现为经血鲜红黏稠、口干舌燥、便秘等。艾灸可能加重内热。

严重妇科疾病:如急性盆腔炎、子宫内膜异位症急性发作期,艾灸可能刺激病灶。

皮肤破损或过敏:腹部、腰骶部有伤口或湿疹时,避免局部艾灸。

三、经期艾灸的注意事项与操作指南

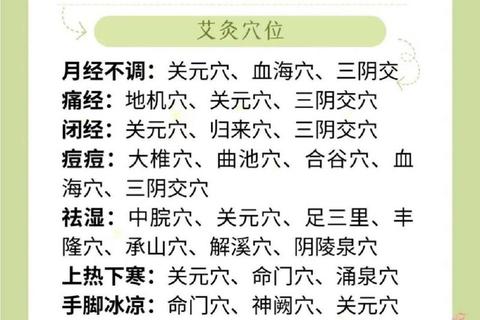

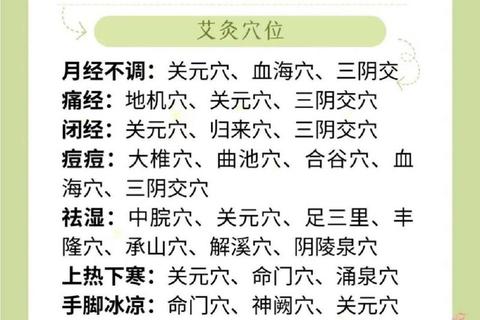

1. 穴位选择与配伍

通用原则:以调和气血为主,避免强刺激子宫相关穴位(如子宫穴)。

推荐组合:

痛经:关元(温下焦)+ 三阴交(调肝脾肾)。

量少血瘀:血海(活血)+ 照海(滋肾)。

崩漏:隐白(止血)+ 肾俞(固本)。

2. 操作细节

温度与时间:艾条距离皮肤3-5厘米,每穴灸10-15分钟,避免烫伤。

时机选择:经期前3天开始调理效果更佳;经期第1-2天出血量大时暂停。

身体反应监测:若艾灸后经量骤增、腹痛加剧,需立即停止并就医。

3. 辅助调理建议

饮食配合:避免生冷食物,可饮用姜枣茶(生姜3片+红枣5枚)温经散寒。

情绪管理:经期情绪波动可能加重气血紊乱,可通过冥想、按揉内关穴缓解。

四、特殊人群的注意事项

孕妇:腰骶部和下腹部禁止艾灸,以免引发宫缩。

青少年:初潮后3年内月经不调多为生理性,建议优先调整作息,非必要不艾灸。

围绝经期女性:激素波动易导致经期紊乱,艾灸前需排除器质性疾病。

五、何时需就医?警惕这些危险信号!

尽管艾灸可缓解部分经期不适,但以下情况需及时就诊:

1. 经期剧烈腹痛伴恶心、晕厥,可能提示卵巢囊肿蒂扭转或宫外孕。

2. 经量突然增多(每小时浸透1片卫生巾),持续2小时未缓解,警惕崩漏或凝血功能障碍。

3. 经血有恶臭或发热,可能为感染征兆。

理性看待艾灸,平衡传统与现代医学

艾灸作为中医外治法,在经期保健中具有独特价值,但其应用需遵循“辨证施治”原则。建议女性在经期艾灸前咨询中医师,结合体质评估和症状分析,制定个性化方案。健康的生活方式(如保暖、适度运动)同样重要,只有多管齐下,才能实现真正的生殖健康守护。

> 本文引用的医学资料均来自权威期刊及临床指南,具体治疗请以医生面诊为准。

相关文章:

文章已关闭评论!