病毒性疾病一直是威胁人类健康的重要挑战,从流感、肝炎到近年来的新冠病毒感染,抗病物的研发与合理应用成为医学领域的关键课题。本文将从科学原理、药物研发进展和临床实践策略三个维度,解析当前抗病毒治疗的核心逻辑,并为公众提供实用建议。

一、抗病物研发的科学突破

病毒是依赖宿主细胞完成复制的微生物,其生命周期包括吸附、入侵、复制、组装和释放五个阶段。抗病物的设计通常围绕这些环节展开,通过阻断关键步骤抑制病毒增殖。近年来的研发进展主要体现在以下方向:

1. 广谱抗病物的探索

传统抗病物多针对单一病毒(如奥司他韦针对流感病毒),但近年研究发现,某些靶点具有跨病毒普适性。例如,香港中文大学团队发现宿主细胞蛋白ARF4在多种病毒(如寨卡病毒、流感病毒)的释放中起关键作用,其抑制剂ARF4TP-4在动物实验中显著降低病毒载量,成为广谱抗病物的候选分子。瑞德西韦通过抑制RNA聚合酶,最初用于埃博拉病毒,后被证实对新冠病毒有效,体现了“老药新用”策略的价值。

2. 靶向宿主与病毒的协同作用

病毒需依赖宿主细胞机制完成复制,因此针对宿主的治疗成为新方向。例如,艾滋病治疗药物马拉维诺通过阻断CCR5受体,阻止HIV进入细胞;新冠治疗中,部分药物通过抑制跨膜丝氨酸蛋白酶(TMPRSS2)降低病毒入侵效率。这类策略可减少病毒耐药性风险,但需平衡宿主正常生理功能的影响。

3. 基因编辑技术的突破

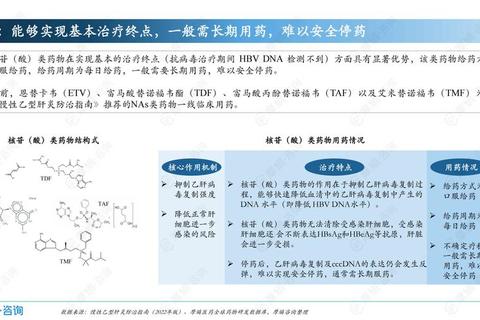

乙肝病毒难以根治的原因在于其cccDNA(共价闭合环状DNA)在肝细胞中的长期潜伏。最新研究显示,基因编辑工具如ARCUS平台可精准切割病毒DNA,使乙肝临床治愈成为可能。我国东阳光药业的GLS4和葛兰素史克的GSK 3228836已进入Ⅲ期临床试验,联合现有药物或可大幅提升疗效。

二、临床应用策略与个体化治疗

抗病物的使用需综合考虑病毒特性、患者免疫状态和药物安全性,以下为关键实践原则:

1. 精准用药:从“一刀切”到分层管理

2. 联合用药与耐药管理

病毒易发生变异导致耐药,联合用药可减少此风险。例如,新冠治疗中克力芝(洛匹那韦/利托那韦)通过增强药物浓度提升疗效;艾滋病治疗中,多药联用可将病毒载量控制在检测限以下。患者需严格遵循医嘱,避免自行减量或停药。

3. 特殊人群的个性化考量

三、公众应对病毒感染的实用建议

1. 症状识别与居家处理

2. 预防优先:疫苗与卫生习惯

疫苗接种是最经济有效的预防手段。流感疫苗需每年接种,乙肝疫苗可提供终身免疫;新冠疫苗加强针对变异株仍具保护作用。日常需注意手卫生,在流感季或疫情高发期避免密集场所。

3. 药物使用的常见误区

四、未来挑战与研发方向

尽管抗病毒治疗取得显著进展,仍面临多重挑战:

1. 耐药性问题:如HIV耐药株比例已达10%-17%,需开发新型作用机制的药物。

2. 慢性感染根治难题:乙肝、艾滋病病毒整合宿主基因组,现有药物难以彻底清除。

3. 研发成本与可及性:基因疗法和单克隆抗体价格高昂,需通过政策调控提升普惠性。

未来,人工智能辅助药物设计、mRNA技术平台和宿主导向疗法的结合,或将为抗病毒治疗开辟新路径。例如,Moderna公司正在开发基于mRNA的流感疫苗,可同时覆盖20种亚型病毒。

抗病物的进步为人类对抗传染病提供了有力武器,但合理用药与科学预防同等重要。公众需建立“早识别、早干预、防重症”的意识,在医生指导下制定个体化方案。随着医学研究的深入,更多创新疗法将走向临床,为终结病毒威胁带来希望。