月经期是女性生理周期中气血变化最显著的阶段,此时子宫内环境处于“血室开放”的特殊状态,任何外源性干预都需谨慎权衡利弊。艾灸作为传统中医外治法,其温热效应能疏通经络、调节气血,但使用不当也可能干扰正常生理进程。以下是基于个体差异的辩证调理方案及禁忌分析:

一、经期艾灸的辩证调理原则

1. 适用人群与症状

经量过少或痛经者:因宫寒、气血瘀滞导致的月经量少(总排出量<30ml)或痛经,艾灸可通过温通作用促进经血排出,缓解痉挛性疼痛。推荐穴位:三阴交(调节肝脾肾三经气血)、关元(温补下焦)、子宫穴(局部化瘀)。

崩漏(异常子宫出血)患者:在专业医师指导下,艾灸隐白穴(脾经井穴)可辅助止血,但需密切监测出血量。

慢性盆腔炎或子宫肌瘤:经期艾灸可加速局部代谢,减少炎性渗出,但需避开经量高峰期。

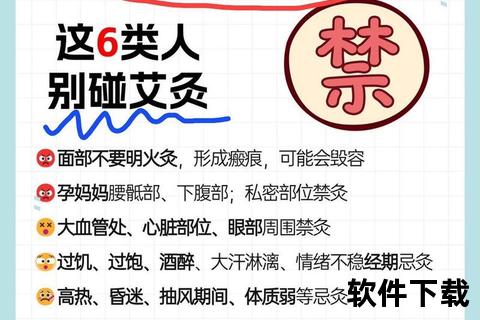

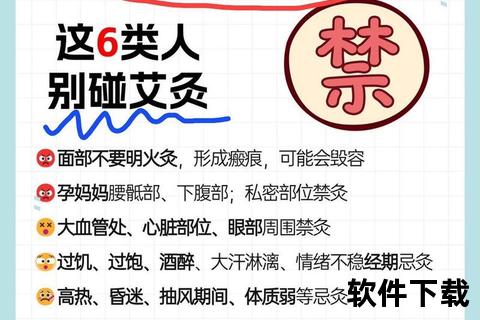

2. 禁忌人群与风险预警

经量正常或偏多者:艾灸的活血作用可能打破生理平衡,导致经期延长或贫血风险。

体质偏热或实热证患者:如平素易上火、经血色鲜红伴血块、舌苔黄腻者,艾灸可能加重血热。

凝血功能障碍或正在服用抗凝药物者:艾灸可能增加出血倾向。

二、操作方法与穴位配伍技巧

1. 量体裁衣:个体化配穴方案

寒凝血瘀型痛经:神阙(隔盐灸)+ 命门(温肾阳)+ 地机(脾经郄穴,缓急止痛)。

气血虚弱型经量少:足三里(补益脾胃)+ 血海(调和营血)+ 脾俞(增强运化)。

肝郁气滞型月经紊乱:太冲(疏肝)+ 膻中(调气)+ 期门(肝经募穴)。

2. 技术细节控制

温度与时间:采用温和灸,每穴5-10分钟,皮肤潮红为度,避免灼伤。

体位选择:经期体质虚弱,优先采用仰卧位灸下肢穴位,减少晕灸风险。

艾理:使用无烟艾条或排烟设备,减少呼吸道刺激。

三、风险规避与应急预案

1. 不良反应处理

经量骤增:立即停灸并按揉隐白穴,必要时用艾条悬灸该穴10分钟止血。

晕灸现象:平卧、通风、按压内关穴,糖水补充能量。

2. 阶段性禁忌

经期前3天:避免灸下腹部,以防刺激子宫内膜过早脱落。

经后恢复期:重点灸肾俞、太溪以固本培元,减少周期紊乱。

四、特殊人群注意事项

1. 青少年女性(初潮后3年内)

仅建议在经期腹痛剧烈时短期灸关元、三阴交,每周不超过2次,避免干扰性腺轴发育。

2. 围绝经期女性

针对烘热汗出等阴虚火旺症状,可灸涌泉(引火归元)配合太溪(滋肾阴),但需缩短单次艾灸时间至3-5分钟。

3. 人工流产或宫腔术后

术后首次月经禁用艾灸,后续周期需经超声确认宫腔无残留后再酌情使用。

五、辅助调理与生活协同

饮食配合:艾灸期间增加山药、红枣等健脾食材,避免寒凉水果;经后3天可服用四物汤强化疗效。

情绪管理:配合耳穴压豆(神门、内分泌)缓解经前紧张。

记录观察:建议使用月经周期APP记录灸后经色、血块变化及症状改善程度,为后续调理提供数据支持。

经期艾灸的本质是借助天时(血室开放)增强调理效力,但必须遵循“有是证,用是法”的中医原则。普通人群居家调理前,建议通过舌诊(舌质淡紫属寒,红绛属热)和基础体温监测初步判断体质,并优先选择四肢远端穴位以降低风险。若连续3个月经周期调理未见改善,或出现非经期出血等异常,需及时转诊妇科排除器质性疾病。

相关文章:

文章已关闭评论!