精神疾病的治疗如同一场精密的大脑化学调控,每一种药物都在神经递质的复杂网络中扮演着独特角色。当人们面对抗抑郁药的选择时,常被"药物副作用""疗效差异"等问题困扰,甚至因误解而中断治疗。理解这些药物背后的科学逻辑,不仅能帮助患者正确应对治疗过程,更能为个体化用药提供关键线索。

一、精神科药物的核心作用机制

1. 神经递质调控的钥匙

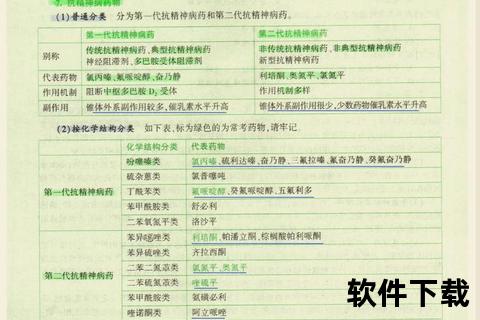

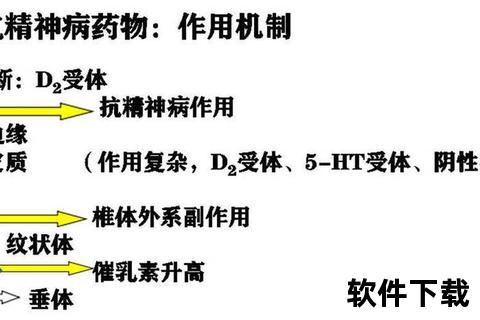

目前主流药物通过调节5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质发挥作用。选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)如氟西汀,通过阻断突触间隙神经递质回收,延长信号传递时间。新型药物如则突破传统机制,通过阻断NMDA受体快速重塑突触连接,其抗抑郁效果可在数小时内显现。

2. 受体作用的双重效应

抗精神病药如奥氮平对多巴胺D2受体和5-HT2A受体的双重阻断,既能控制幻觉妄想,又减少传统药物引发的肌肉僵硬等副作用。这种多靶点作用模式成为第二代药物的设计方向。

3. 基因导向的精准调控

研究发现CYP2D6基因变异者代谢舍曲林的能力差异可达10倍,直接影响疗效和毒性风险。2023年随机对照试验证实,基于11个基因位点的个体化用药方案使精神分裂症患者症状改善率提升9.2%。

二、临床应用中的关键决策点

1. 症状导向的阶梯选择

2. 特殊人群的用药警戒

孕妇使用帕罗西汀可能增加胎儿心脏畸形风险,而舍曲林相对安全。老年患者代谢能力下降,利培酮起始剂量需减半。这些细节往往需要医生结合血药浓度监测调整方案。

3. 副作用管理的艺术

处理奥氮平引起的代谢综合征时,配合二甲双胍可使体重增加风险降低43%。对于SSRI导致的性功能障碍,晨间服药配合周末停药法能有效改善。关键是要建立"预期副作用-应对策略"的认知框架。

三、前沿研究带来的治疗革命

1. 致幻剂药物的重生

裸盖菇素中的裸盖菇碱通过激活5-HT2A受体促进神经可塑性,Ⅱ期临床试验显示单次治疗可使46%抑郁症患者症状缓解持续6个月。这类药物配合心理疏导的"体验式治疗"模式正在重塑抑郁症治疗范式。

2. NMDA受体调控突破

2025年最新研究发现,中药知母提取物选择性作用于GluN2D亚型受体,既保留抗抑郁效果,又避免的分离性幻觉。这种靶向亚基的药物设计代表着下一代抗抑郁药的发展方向。

3. 数字医疗的整合应用

可穿戴设备实时监测心率变异性和睡眠周期,结合AI算法预测抑郁复发准确率达82%。当系统检测到生物标志物异常时,自动触发药物剂量调整建议。

四、患者行动指南

1. 用药观察日记法

记录每日服药时间、情绪变化(1-10分)、副作用出现情况,这能为医生调整方案提供直观依据。例如记录到服用文拉法辛后持续心悸,可能提示需要换用去甲文拉法辛。

2. 危机识别信号

出现无法解释的肌肉僵硬、发热(可能为恶性综合征),或自杀念头增强时,应立即联系医生。研究显示及时处理药物相关危机可使严重并发症风险降低76%。

3. 生活方式协同干预

规律的有氧运动可使SSRI疗效提升30%。地中海饮食模式配合奥氮平治疗,代谢异常发生率可从58%降至41%。

在精神科药物治疗的迷宫中,每个患者都是独特的化学方程式。最新研究揭示,通过基因检测预判药物反应的准确率已达78%,而脑影像标记物指导的用药方案正在临床试验阶段。建议患者在治疗过程中建立"症状-药物-反馈"的完整记录体系,与医生共同探索最适合的个体化方案。当出现治疗瓶颈时,可主动询问医生关于药物浓度监测或基因检测的可能性,这些现代医疗手段正在打破传统试错疗法的局限。