月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,轻则影响生活质量,重则提示生殖系统潜在疾病。据临床统计,约60%的育龄女性曾经历过周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等问题。传统中医疗法中的艾灸技术,因其安全、无创且可居家操作的特点,逐渐成为调理月经问题的重要手段。本文将从科学角度解析艾灸的作用机制,并提供详实的操作指南。

一、月经不调的核心病机与艾灸作用原理

中医认为,月经正常与否取决于冲任二脉的协调与肝、脾、肾三脏的协同作用。冲脉为“血海”,任脉主胞胎,二者共同调节胞宫气血。现代医学研究显示,艾灸产生的远红外辐射可穿透皮下5-8mm,直接作用于深部组织,通过以下途径发挥作用:

1. 温通效应:艾灸热量可提升腹部温度2-3℃,促进盆腔血液循环,改善子宫供血

2. 神经调节:刺激特定穴位激活下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴),调节激素分泌

3. 免疫增强:艾烟中的桉油精等成分具有抗炎作用,降低盆腔炎性反应风险

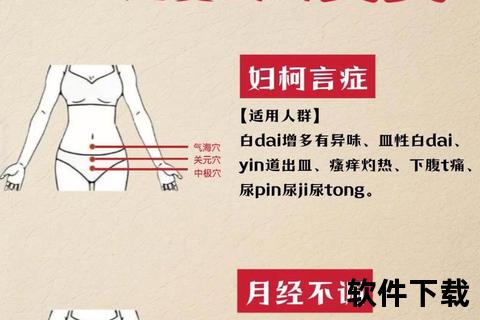

二、辨证选穴:个性化艾灸方案设计

根据月经异常类型与体质差异,选穴原则有所不同:

(一)基础核心穴位组合

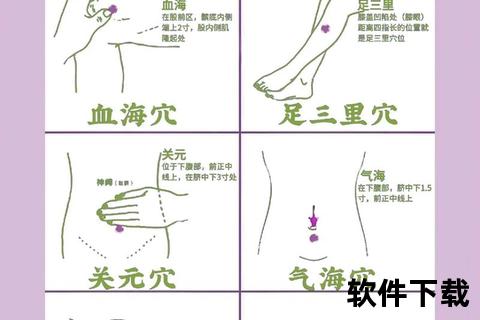

1. 关元穴(脐下3寸):任脉要穴,可培元固本,适用于所有类型月经不调

2. 三阴交(内踝尖上3寸):肝脾肾三经交汇点,调和气血

3. 八髎穴(骶部四对骶后孔):直接调节盆腔器官功能,缓解痛经

(二)分型配穴策略

| 症状类型 | 核心穴位 | 辅助穴位 |

||-|--|

| 经期提前 | 血海、曲池 | 隐白(止血) |

| 经期延迟 | 归来、命门 | 太冲(疏肝) |

| 经量过少 | 膈俞、肾俞 | 照海(滋阴) |

| 崩漏不止 | 隐白、气海 | 百会(升提) |

| 痛经剧烈 | 次髎、地机 | 合谷(止痛) |

特殊群体需注意:孕妇禁用腰腹部穴位,可改灸足三里;青春期女性侧重脾俞、公孙;围绝经期加强肝俞、太溪。

三、标准化操作流程与注意事项

(一)器具准备

(二)四步操作法

1. 开穴按摩:施灸前用拇指按压穴位30秒,至局部产生酸胀感

2. 温灸手法:

3. 时长控制:

4. 封穴收功:灸后掌心捂穴1分钟,避免风寒

(三)周期疗法建议

四、风险预警与效果评估

(一)禁忌情形

(二)疗效判断标准

五、综合调理建议

1. 饮食配合:经后服当归生姜羊肉汤,经前饮玫瑰山楂茶

2. 运动处方:每天练习10分钟腹式呼吸,改善盆腔血运

3. 情绪管理:睡前按揉膻中穴,配合薰衣草精油扩香

当出现持续闭经(>3个月)、异常出血伴头晕乏力等情况,需及时进行激素六项检测和超声检查。艾灸作为自然疗法,需与规范医疗相结合,方能实现最佳调理效果。

月经调理是系统工程,建议建立个人健康档案,记录基础体温、经期症状等数据。通过3个月规律艾灸,约78%的轻症患者可恢复规律周期。掌握科学方法,让传统智慧真正服务于现代健康管理。