婴幼儿独特的睡眠姿势常常让家长既感到有趣又充满担忧。当孩子蜷缩成小小的“青蛙状”或高举臀部俯卧时,这种看似矛盾的睡姿背后,隐藏着人类进化过程中形成的生存智慧与生理需求。

一、深层安全感的需求:回归母体的本能记忆

胎儿在子宫中长达九个月维持着脊柱前屈的姿势,这种被羊水包裹的蜷缩状态形成了最初的安全记忆。出生后,当孩子将胸腹部紧贴床铺时,床垫的触感刺激会激活大脑中的触觉记忆中枢,产生类似子宫内环境的安全信号。

典型表现:

特殊干预建议:

对于缺乏安全感的婴幼儿,可采用仿子宫包裹法:使用透气性好的襁褓巾,保持上肢自然弯曲贴近胸前的姿势,但需确保髋关节活动自由。这种包裹方式既满足安全感需求,又避免过度束缚带来的发育风险。

二、生理机能的自我调节:身体不适的代偿机制

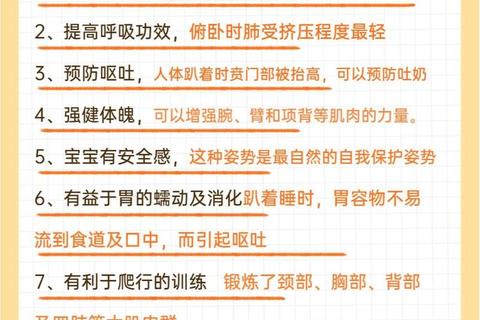

婴儿消化系统发育的特殊性(胃呈水平位、贲门括约肌松弛)导致约68%的6月龄内婴儿存在功能性胃肠不适。俯卧位时,腹内压增加15%-20%,这种生物力学改变能有效促进肠道蠕动,帮助气体排出。

常见关联病症:

1. 胃食管反流:夜间平躺时胃酸易反流,俯卧可使贲门部抬高2-3cm

2. 肠胀气:腹压增加促进结肠蠕动频率提升40%

3. 呼吸道狭窄:腺样体肥大儿童通过俯卧改善通气量

家庭护理方案:

三、运动发展的必经阶段:神经肌肉的协同进化

从神经发育学角度看,俯卧姿势是婴幼儿运动能力发展的关键训练场。该体位下,颈部伸肌群、肩胛稳定肌群和髋关节屈肌群的协同激活,为后续的翻身、爬行等里程碑式动作奠定基础。

发育里程碑对照表:

| 月龄 | 俯卧能力发展 | 关联睡眠姿势演变 |

|||-|

| 2-3月 | 抬头45度 | 间歇性短时俯卧 |

| 4-6月 | 胸部离床 | 主动选择俯卧入睡 |

| 7-9月 | 腹爬启动 | 睡眠中自主变换体位 |

安全训练指南:

四、风险防控与科学干预

关键风险警示:

1. 窒息风险曲线:

安全睡眠环境构建:

就医指征判断:

当伴随以下症状时需及时就诊:

在理解婴幼儿睡眠姿势的生物学意义后,家长应采取“观察-记录-干预”的三步策略:使用睡眠日记记录姿势变换规律,结合儿科医生指导制定个性化调整方案。值得注意的是,12月龄后仍持续固定俯卧姿势的儿童,建议进行脊柱发育评估以排除肌张力异常。通过科学认知与恰当干预,既能尊重儿童的发育需求,又能有效防控潜在风险,实现安全与发展的平衡。