许多女性对“安全期”这一概念存在认知误区,认为月经结束后的一段时间内同房无需避孕措施也不会怀孕。人体生理机制复杂,盲目依赖“安全期”可能导致意外妊娠或健康风险。本文将系统解析安全期的科学原理、适用条件及注意事项,帮助读者更理性地规划生活。

一、月经周期与安全期的科学定义

女性的月经周期通常以28天为基准(实际因人而异),分为卵泡期、排卵期、黄体期三个阶段:

1. 卵泡期(月经开始至排卵前):子宫内膜脱落形成月经,卵巢内卵泡发育;

2. 排卵期(约月经第14天):卵子排出,存活12-24小时,此阶段受孕概率最高;

3. 黄体期(排卵后至下次月经前):子宫内膜增厚,为受精卵着床做准备。

安全期通常指“排卵前5天和排卵后4天”之外的时段,理论上受孕概率较低。但需注意,排卵受激素、压力、疾病等因素影响,可能提前或延后,导致安全期范围波动。

二、如何计算月经后的“安全期”?

安全期的推算需结合个体差异,常见方法包括:

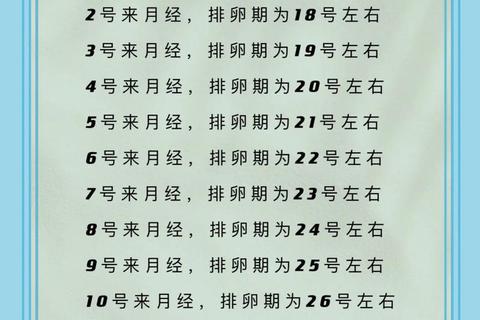

1. 日历法(适用于月经规律者)

⚠️ 局限性:仅适合月经周期规律(误差≤3天)的女性,否则误差率高达47%。

2. 基础体温法(需长期监测)

3. 宫颈黏液观察法(需经验判断)

建议:联合使用两种以上方法提升准确性,或搭配排卵试纸检测激素变化。

三、安全期同房的适宜天数与风险

1. 理论上的“安全窗口”

2. 风险提示

数据支持:世界卫生组织统计显示,安全期避孕的年失败率约20%-30%。

四、特殊人群的注意事项

1. 月经不规律者

2. 青少年及围绝经期女性

3. 有妇科病史者

五、实用建议:如何降低风险?

1. 记录月经周期:使用APP记录经期、体温及症状,动态调整安全期范围;

2. 双重防护:安全期同房建议搭配避孕套(避孕+防病);

3. 紧急情况处理:

4. 定期体检:每年进行妇科检查,筛查感染性疾病及激素水平。

理性看待“安全期”

安全期并非绝对安全的避孕方式,更适用于计划妊娠前的备孕阶段。普通女性应结合自身健康状况,选择避孕药、避孕环等高效避孕手段(有效率>99%),必要时咨询妇科医生制定个性化方案。健康管理的核心在于科学认知与主动预防,而非侥幸心理。

(本文内容仅供参考,具体医疗决策请遵医嘱)