炎症是人体对抗病原体或损伤的本能反应,但失控的炎症会引发红肿热痛,甚至发展为慢性疾病。 面对炎症,中成药因其多靶点、低副作用的特点,成为越来越多患者的选择。如何科学选择和使用消炎中成药?本文将从机制到临床实践,解析关键问题。

一、中成药抗炎的科学密码:多成分协同的智慧

现代研究证实,中药抗炎并非单一成分的“单打独斗”,而是通过多种活性成分协同作用于炎症的不同环节。例如:

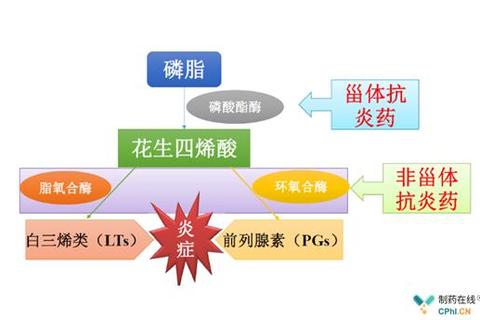

1. 阻断促炎信号通路:黄芩苷通过抑制NF-κB通路减少炎症因子释放,奇蒿中的AA-24选择性抑制前列腺素E2合成酶,同时调节巨噬细胞极化。

2. 调节氧化还原平衡:黄芪多糖、姜黄素等清除氧自由基,减轻氧化应激对组织的损伤。

3. 促进炎症消退:三七总皂苷、雷公藤多苷等刺激抗炎介质(如IL-10)生成,加速炎症消散。

4. 改善微环境:丹参、当归等活血化瘀成分促进局部血液循环,帮助代谢废物排出。

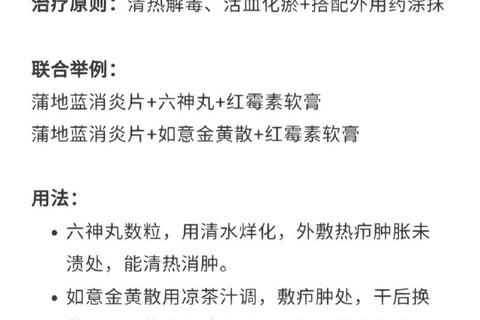

案例解析:以蒲地蓝消炎口服液为例,其含蒲公英、板蓝根等成分,既能抑制细菌(如金黄色葡萄球菌),又能调节免疫细胞功能,适用于咽喉炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。

二、常见消炎中成药的适应症与选择指南

1. 按炎症类型选择药物

2. 特殊人群用药要点

警示:牛黄解毒片等含雄黄、朱砂的中成药可能引起重金属蓄积,连续服用不超过7天。

三、临床合理用药的五大原则

1. 辨证施治:中医强调“同病异治”。例如同是关节炎,寒湿型需用祛风散寒的祖师麻片,湿热型则选清热利湿的四妙丸。

2. 剂量控制:中成药并非“越浓越好”。如雷公藤多苷片超量可能引发抑制,需严格遵循说明书。

3. 避免滥用:非感染性炎症(如过敏性鼻炎)无需抗菌类中成药;发热超过38.5℃或持续3天未缓解,需及时就医。

4. 注意配伍禁忌:含甘草的中成药与利尿剂同用可能引发低血钾;活血药物与阿司匹林联用增加出血风险。

5. 动态评估疗效:慢性病用药2周后需复查肝肾功能;如出现皮疹、恶心等不良反应立即停药。

四、居家护理与就医信号

自我管理技巧

必须就医的警示信号

五、未来趋势:精准用药与现代化研究

随着基因检测技术的发展,个体化用药成为可能。例如通过检测COX-2基因多态性,预测患者对含环氧化酶抑制剂成分(如乳香、没药)的敏感性。现代药理学正从分子层面解析经典方剂:如桂枝茯苓丸的抗炎机制涉及调控23条信号通路、116个靶点,为精准用药提供依据。

中成药抗炎是传统智慧与现代科学的结合。合理用药需兼顾病症特点、个体差异和药物特性。记住:任何药物的本质都是“纠偏工具”,健康的生活方式(如适度运动、均衡饮食)才是抵御炎症的第一道防线。