维生素D是新生儿健康成长不可或缺的“阳光营养素”,它不仅关乎骨骼发育,更影响着免疫系统、神经功能等多方面的生理活动。然而我国调查显示,近三成学龄前儿童存在维生素D不足或缺乏,这一问题在新生儿群体中尤为值得关注。本文将从科学依据出发,系统解析新生儿维生素D补充的关键要点。

一、不可忽视的维生素D缺乏信号

临床表现:

新生儿维生素D缺乏早期常表现为易激惹、夜啼、多汗等非特异性症状,枕部头发因频繁摩擦出现环形脱发(枕秃)。若未及时干预,3-6个月后可能出现颅骨软化(按压枕骨有乒乓球感)、肋骨串珠样突起等典型佝偻病体征。值得注意的是,维生素D缺乏还会导致免疫力低下,增加呼吸道感染、慢性腹泻风险。

高危因素筛查:

以下新生儿需特别注意:

二、科学补充方案全解析

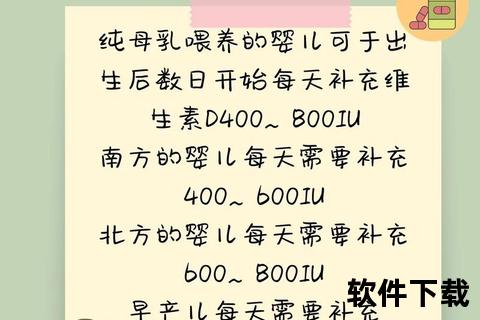

1. 补充时机与剂量

新生儿出生后24小时内即可开始补充,最新共识推荐:

特殊情况下(如慢性腹泻、反复感染)可短期增加至2000IU/日,但需在医生指导下进行。

2. 剂型选择与使用技巧

优先选择维生素D3制剂(胆钙化醇),其生物利用率较D2高3倍。滴剂使用需注意:

3. 监测与调整策略

常规补充无需血液检测,但出现以下情况需测血清25(OH)D:

理想值应维持在50-125nmol/L,治疗期间每3月检测一次,稳定后每半年复查。

三、常见误区与科学解答

误区1:“晒太阳可替代补充剂”

紫外线虽能促进皮肤合成VD,但新生儿皮肤娇嫩易晒伤,美国儿科学会明确建议6月龄内避免阳光直射。即便较大婴儿,需在上午9-10点或下午3-4点暴露四肢皮肤15分钟,且需考虑纬度、季节等因素。

误区2:“配方奶喂养无需额外补充”

即使每日饮用750ml配方奶(含VD约300IU),仍低于400IU的最低需求,必须额外补充。

误区3:“VD与钙必须同补”

母乳及配方奶钙含量已满足需求,重点关注VD补充即可。仅当奶量不足500ml/日时需评估钙摄入。

四、特殊人群管理要点

早产儿群体:

建议采用“双倍剂量策略”:出生后即补充800IU,配合母乳强化剂或早产儿配方奶。需特别注意血钙、磷水平监测。

合并疾病患儿:

母婴同步干预:

哺乳期母亲每日需补充VD 4000IU,可使母乳VD浓度提升至80-120IU/L,形成双重保障。

五、预防性健康管理

三级预防体系:

1. 产前预防:孕妇孕晚期每日补充2000IU

2. 新生儿筛查:纳入出生缺陷筛查项目

3. 持续跟踪:建立0-3岁VD补充档案

智能监测工具应用:

推荐使用VD计算小程序,输入喂养方式、日照时间等参数,自动生成个性化补充方案。例如每日户外活动<30分钟者,自动推荐600IU基础量+200IU补充量。

新生儿维生素D管理需要贯穿“生命早期1000天”关键期。家长需建立科学认知,医疗机构应完善随访体系,通过“精准补充+动态监测”模式,为儿童健康成长筑起第一道防线。当发现宝宝出现多汗、烦躁、方颅等警示症状时,务必及时就医,通过血清检测(费用约80-120元)明确状况,避免盲目补充。

> 本文综合《中国儿童维生素D营养相关临床问题实践指南》(2022)、《中国儿童维生素A、维生素D临床应用专家共识》(2024)等权威文献,结合临床实践经验编写,相关数据截至2024年12月。具体补充方案请以儿科医生个体化评估为准。