复合维生素B是维持人体正常代谢和健康的关键营养素,其八种核心成分协同作用,参与能量转化、神经信号传递、细胞修复等上百种生理过程。据统计,全球约30%的人群存在不同程度的B族维生素缺乏,其中孕妇、老年人和素食者尤为高发。这种缺乏可能表现为疲劳、口腔溃疡、皮肤炎症甚至神经病变,但大众对其认知仍存在误区——有人将补充剂视为“万能药”,有人则因过度担忧副作用而拒绝科学补充。以下从成分解析、适应人群到科学补充策略,提供系统性指南。

一、复合维生素B的核心成分与生理功能

复合维生素B包含八种水溶性维生素,每种成分均承担独特功能(见表1)。需注意,市售产品可能因配方差异导致成分含量不同,常见组合包括:

1. 维生素B1(硫胺素)

功能:作为糖代谢辅酶,促进能量生成,维持神经传导功能。

缺乏表现:脚气病(非脚臭)、疲劳、肌肉萎缩。

2. 维生素B2(核黄素)

功能:参与氧化还原反应,保护皮肤黏膜完整性。

缺乏表现:口角炎、唇干裂、光敏感。

3. 维生素B3(烟酰胺)

功能:调节胆固醇、修复DNA,高剂量用于改善血脂异常。

缺乏表现:糙皮病(皮炎、腹泻、痴呆)。

4. 维生素B6(吡哆醇)

功能:合成血红蛋白、调节神经递质(如血清素)。

缺乏表现:抑郁、贫血、免疫力下降。

5. 维生素B12(钴胺素)

功能:维持髓鞘结构、促进红细胞成熟。

缺乏表现:恶性贫血、神经麻木、认知衰退。

6. 叶酸(B9)

功能:DNA合成必需物质,预防胎儿神经管畸形。

孕期需求:至少400微克/日,需孕前3个月开始补充。

表1:B族维生素推荐日摄入量(成人)

| 成分 | 男性推荐量 | 女性推荐量 | 孕期增量 |

||||-|

| 维生素B1 | 1.2 mg | 1.1 mg | 1.4 mg |

| 维生素B12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.6 μg |

| 叶酸 | 400 μg | 400 μg | 600 μg |

数据来源:中国居民膳食营养素参考摄入量(DRIs)

二、四类人群的缺乏风险与补充策略

1. 孕妇与哺乳期女性

关键需求:叶酸(预防胎儿神经管缺陷)、B12(防止流产和胎儿畸形)。

补充建议:孕前3个月开始补充含400-600 μg叶酸的复合B族维生素,哺乳期每日增加B6和B12摄入。

2. 素食者与纯素食者

风险点:B12仅存在于动物性食物,缺乏可导致不可逆神经损伤。

解决方案:选择强化B12的植物性食品(如营养酵母),或每日补充含2.4 μg B12的复合制剂。

3. 老年人(65岁以上)

特殊需求:胃酸分泌减少影响B12吸收,需增加至2.6 μg/日;B6缺乏与认知衰退相关。

监测指标:定期检测血清同型半胱氨酸水平(评估B9/B12状态)。

4. 慢性疾病患者

糖尿病:B1缺乏加剧神经病变,建议补充含100 mg B1的复合制剂,联合α-硫辛酸增效。

偏头痛:B2(400 mg/日)可减少发作频率,需连续补充3个月以上。

三、科学补充的三大原则

1. 优先饮食调整

天然食物中的B族维生素生物利用率更高,且不易过量。推荐每日摄入:

全谷物(燕麦、糙米):富含B1、B3、B6。

动物肝脏(每周1次):提供B12、B2、叶酸。

绿叶蔬菜(菠菜、西兰花):补充叶酸和B2。

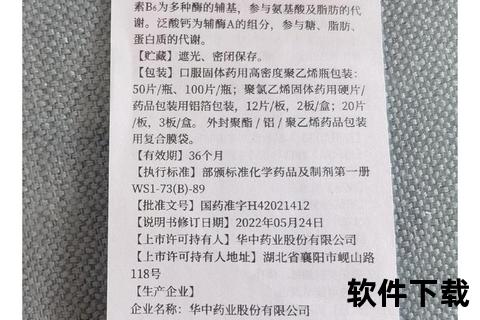

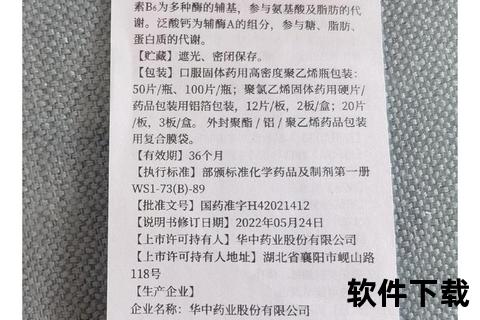

2. 合理选择补充剂

配方比对:选择含8种必需B族维生素的产品,避免仅含单一成分的“偏科”制剂。

剂量控制:普通人群选择100%每日推荐值(RDA)产品;治疗剂量需医生指导(如B3用于降脂时高达2 g/日)。

3. 警惕过量与相互作用

毒性风险:水溶性维生素虽不易蓄积,但长期超量(如B6>100 mg/日)可能导致周围神经病变。

药物干扰:抗癫痫药降低叶酸吸收,二甲双胍影响B12代谢,需监测并调整剂量。

四、紧急情况识别与就医指征

若出现以下症状,提示严重缺乏或并发症,需立即就医:

神经系统:对称性肢体麻木、行走困难(B1缺乏导致Wernicke脑病)。

心血管系统:突发水肿、心力衰竭(湿性脚气病)。

血液系统:苍白、乏力伴舌炎(恶性贫血,B12缺乏标志)。

家庭应急处理:口服50 mg维生素B1可缓解急性脚气病症状,但需后续系统治疗。

复合维生素B的补充需基于个体化评估,既要纠正“无所谓”的忽视态度,也要避免“越多越好”的盲目摄入。通过饮食优化、精准补充和定期监测,可最大化其健康效益,为身体搭建一道隐形的代谢护城河。

相关文章:

文章已关闭评论!