腰椎间盘突出症是脊柱退行性疾病中最常见的类型之一,其本质是椎间盘纤维环破裂导致髓核突出压迫神经根或脊髓,引发疼痛、麻木甚至运动功能障碍。随着现代生活方式的改变,这一疾病已突破年龄限制,青少年和孕妇等特殊群体发病率逐年攀升。本文将从科学治疗、精准康复及特殊人群管理角度,全面解析应对策略。

一、识别症状与诊断:疾病认知的起点

1. 典型症状表现

腰部疼痛:早期表现为腰部钝痛或酸胀感,咳嗽、打喷嚏时加重。

下肢放射痛:压迫坐骨神经时,疼痛从臀部向大腿后侧、小腿外侧及足部放射。

感觉异常:肢体麻木、针刺感,严重者可出现肌肉萎缩或足下垂。

马尾综合征(紧急信号):大小便失禁、会阴区麻木,需立即就医。

2. 特殊人群差异

青少年患者:症状多表现为腰髋部僵硬、脊柱侧弯,疼痛程度轻于成人,但可能伴随“直腿抬高试验阳性”。

孕妇群体:孕期体重增加和激素变化易诱发症状,需避免X线检查,优先选择MRI(孕中期后)。

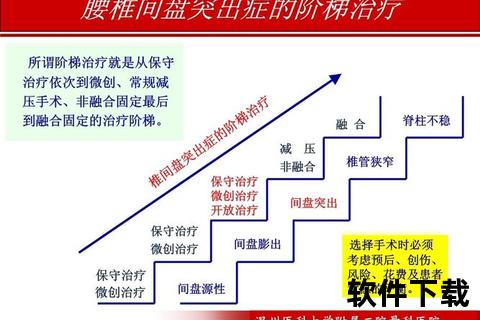

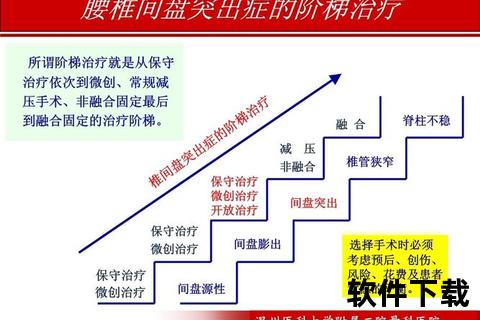

二、阶梯治疗策略:从保守到手术的精准选择

1. 保守治疗:90%患者的首选方案

急性期管理

严格卧床:急性疼痛期建议硬板床休息3-7天,但需结合轻度活动预防肌肉萎缩。

药物干预:非甾体抗炎药(如布洛芬)缓解炎症,神经营养药物(甲钴胺)修复神经损伤。

物理疗法:中医膏药外敷、针灸刺激穴位,配合远红外线理疗促进局部循环。

亚急性期康复

牵引治疗:通过轴向拉伸减少椎间盘压力,需在专业医师指导下进行。

核心肌群训练:推荐“小燕飞”和“五点支撑法”,每天2组,每组10-15次,增强脊柱稳定性。

行为矫正:避免久坐超过1小时,使用符合人体工学的座椅,保持腰椎自然曲度。

2. 手术治疗:何时需要“最后一搏”?

手术指征

保守治疗3个月无效,疼痛影响睡眠和日常活动。

出现马尾综合征或进行性肌力下降。

影像学显示髓核脱垂或纤维环大面积破裂。

术式选择

微创技术:椎间孔镜手术创伤小、恢复快,适用于单侧神经根压迫患者。

传统开窗术:摘除突出髓核,复发率低于7%,仍是稳定性最佳方案。

融合固定术:适用于合并腰椎不稳者,但可能加速相邻节段退变。

三、康复管理:重建脊柱健康的长期战役

1. 急性期后的功能恢复

渐进式锻炼:从仰卧位抬臀训练过渡到靠墙深蹲,逐步增加核心肌群负荷。

水中运动:利用浮力减轻关节压力,推荐蛙泳和水中行走。

神经松动术:通过坐骨神经滑动练习改善神经粘连。

2. 日常生活防护

睡眠姿势:侧卧时双腿间夹枕头,仰卧时膝下垫软垫,维持腰椎生理曲度。

搬运技巧:搬重物时下蹲屈膝,利用腿部力量而非腰部发力。

体重管理:BMI超过25者,每减重5kg可降低腰椎负荷20%。

四、特殊人群管理:差异化应对方案

1. 青少年患者

治疗原则:优先保守治疗,避免早期手术干预。

预防重点:纠正书包过重(建议不超过体重10%)、调整课桌椅高度匹配身高。

运动选择:游泳、平板支撑替代仰卧起坐等高风险动作。

2. 孕产妇群体

孕期防护:使用托腹带分担腰椎压力,侧卧位睡眠时用孕妇枕支撑。

禁忌事项:禁用含麝香的膏药和NSAIDs药物,疼痛剧烈时可选择低频电疗。

产后康复:产后6周开始骨盆底肌训练,结合桥式运动恢复腰腹力量。

五、行动建议:从认知到实践的跨越

1. 就医信号:出现下肢无力或二便功能障碍时,24小时内就诊。

2. 家庭应急处理:急性疼痛时冰敷患处15分钟/次(每日不超过3次),缓解肌肉痉挛。

3. 长期监测:每年进行一次脊柱动态评估,尤其存在家族史者。

腰椎间盘突出症的治疗需遵循“个体化阶梯原则”,保守治疗是基石,手术是必要时的补救措施。通过科学管理,80%患者可实现症状长期缓解。正如《腰椎间盘突出症治疗指南》强调的:“功能锻炼不是康复的终点,而是健康生活的起点。” 掌握正确知识,践行主动防护,才能真正实现“挺直腰杆”的生活愿景。

相关文章:

文章已关闭评论!