新生儿来到这个世界的第一口食物,往往承载着全家人最深的期待与焦虑。当父母面对这个不足6斤的小生命时,"该喂多少奶"的困惑常引发失眠与争执——喂多了担心肠胃负担,喂少了害怕营养不足。这种矛盾背后,折射出科学喂养认知的普遍缺失。据中国儿童营养监测数据显示,约37%的家庭存在喂养不当问题,其中过度喂养和摄入不足的比例各占半数。

一、解码新生儿胃容量发展规律

新生儿胃部如同可调节的迷你容器,出生24小时内仅能容纳5-7ml液体,相当于一颗樱桃的体积。第3天容量扩展至核桃大小(22-27ml),1周后接近乒乓球体积(40ml),满月时可达鸡蛋大小(80-120ml)。这种生理特性决定了喂养必须遵循"少量多次"原则,如出生首日每1-3小时喂养7-8次,单次奶量仅5ml。

母乳与配方奶的消化差异显著影响喂养频率。母乳中含有的乳清蛋白更易消化,2小时即可排空,而配方奶中的酪蛋白需要3-4小时分解,因此母乳喂养间隔应缩短30%。早产儿因消化酶分泌不足,需采用"微量喂养"模式,初始单次仅20ml并配合营养监测。

二、0-30天精准喂养操作指南

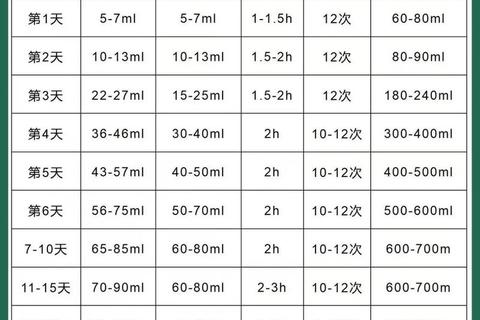

通过整合国家卫健委指南与临床研究数据,建议采用动态喂养量表(表1):

|出生天数|单次奶量|日喂养次数|

|1-3天 |5-15ml |8-12次 |

|4-7天 |25-50ml|8-10次 |

|8-14天|60-90ml|7-8次 |

|15-30天|80-120ml|6-8次 |

此阶段需警惕两种极端现象:单日奶量超过1000ml可能引发腹胀、呕吐等过度喂养症状;低于400ml则可能出现脱水热、嗜睡等危险信号。特殊情况下如黄疸期,需增加10%-15%的液体摄入促进胆红素代谢。

三、喂养效果的科学评估体系

判断喂养充足需建立三维观察模型:

1. 生理信号:每日6-8次小便,2-5次金黄色糊状大便,周体重增长150-200g

2. 行为表现:有效吸吮15分钟后主动松口,喂奶间隔能安睡2-3小时

3. 发育轨迹:定期比对WHO生长曲线,头围、身长、体重保持同步增长

当出现吐奶喷射状、尿结晶(粉色尿渍)、持续体重不增等情况时,提示需立即就医。喂养不足的隐蔽信号包括:持续觅食反射、皮肤弹性下降(捏起皮肤回弹>2秒)。

四、特殊情境应对策略

母乳喂养需建立"需求-供给"动态平衡,初期每日8-12次哺乳刺激泌乳。若出现哺乳疼痛,检查婴儿是否含住整个(上下唇外翻呈鱼嘴状),避免皲裂。配方奶喂养要严格按比例冲泡(先水后粉),开封奶粉需在3周内用完,冲调水温控制在40-45℃避免营养流失。

混合喂养建议采用"补授法":每次先母乳喂养20分钟,再补充配方奶至满足,既能维持泌乳又能保证摄入量。夜间喂养可适当延长间隔,但早产儿、低体重儿需维持3小时喂养周期。

五、现代化喂养辅助工具

1. 智能奶瓶:记录每次饮奶量及时间,生成喂养曲线分析图

2. 婴儿秤:日称重误差<5g,精准监测摄入效果

3. 哺乳枕:维持正确喂养姿势,减少呛奶风险

4. 喂养APP:设置喂养提醒,记录大小便及生长数据

需要特别注意:体温超过38℃时应暂停喂养,先进行物理降温;疫苗接种后24小时内可能出现厌奶,属正常应激反应。

新生儿的喂养既是科学也是艺术。当父母指腹轻触婴儿面颊,感受到那满足的吞咽节奏时,便读懂了生命最本真的需求。记住,每个宝宝都有独特的"喂养密码",观察比刻度更重要,回应比计划更关键。建立喂养日记,定期儿保评估,让营养供给与生命成长始终同频共振。