新生儿黄疸是婴儿出生后最常见的现象之一,约60%的足月儿和80%的早产儿会经历这一过程。尽管大部分黄疸是生理性的,但若未能及时识别异常情况,可能引发严重后果。本文将从黄疸的成因、正常范围、监测方法及家庭护理策略等角度,为家长提供科学指导。

一、新生儿黄疸的成因与类型

黄疸的本质是血液中胆红素浓度升高,导致皮肤、巩膜等组织黄染。新生儿因肝脏代谢功能未成熟、红细胞寿命短等因素,胆红素易蓄积。根据病因可分为两类:

1. 生理性黄疸:出生后2-3天出现,7-10天消退,胆红素峰值足月儿≤12.9mg/dL(约220.6μmol/L),早产儿≤15mg/dL(256.5μmol/L)。

2. 病理性黄疸:若出现以下情况需警惕:

二、黄疸指数的正常范围与动态变化

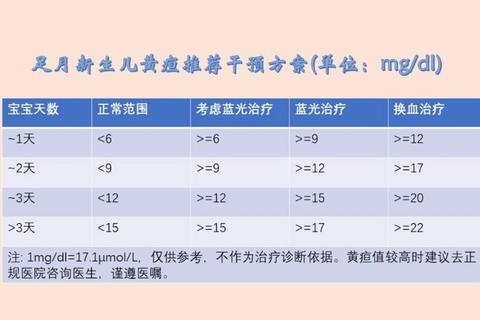

胆红素水平的评估需结合胎龄、日龄及高危因素:

1. 足月儿标准:

2. 早产儿标准:

3. 动态监测工具:临床常用“小时胆红素列线图”(Bhutani曲线)评估风险,需由医生根据胎龄、日龄及高危因素综合判断。

三、家庭监测与症状识别

家长可通过以下方法初步评估黄疸:

1. 目测法:

2. 经皮胆红素检测仪:家用设备可初步筛查,但需注意肤色差异可能影响结果。

3. 高危信号识别:

四、黄疸的治疗与家庭护理

1. 生理性黄疸的家庭干预:

2. 病理性黄疸的医疗干预:

3. 特殊情况处理:

五、预防与就医时机

1. 预防措施:

2. 就医指征:

六、总结与行动建议

新生儿黄疸虽常见,但家长需掌握科学的监测方法,区分生理性与病理性。居家护理时,可通过增加喂养、适度日晒辅助退黄;一旦发现高危信号,应立即就医。医疗技术的进步(如AI辅助监测)为黄疸管理提供了新工具,但专业医生的评估仍是黄金标准。

家庭备忘录:

通过科学的认知与行动,家长可有效降低黄疸风险,为新生儿的健康保驾护航。