阿莫西林曾是许多家庭的常备药,感冒、喉咙痛、皮肤感染……似乎所有炎症都能用它解决。但近年来,越来越多人发现,这种“万能药”效果大不如前。一位患者曾抱怨:“以前吃三天就好,现在一周了还在反复发烧。”这背后,正是抗生素耐药性在作祟——细菌通过进化“武装”自己,让原本有效的药物逐渐失效。据统计,全球每年因耐药菌感染导致的死亡人数已超过百万,而阿莫西林作为最常用的抗生素之一,其耐药性问题尤为严峻。

一、耐药性是如何形成的?细菌的“生存智慧”

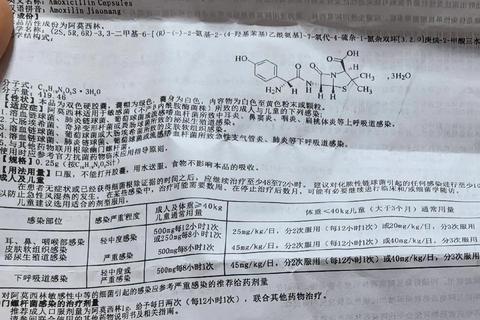

细菌的耐药性并非偶然,而是长期自然选择与人类滥用抗生素共同作用的结果。阿莫西林的抗菌机制是通过抑制细菌细胞壁合成,导致细菌破裂死亡。细菌在进化中发展出多种“反制策略”:

1. 基因突变:细菌的“自我改造”

细菌通过基因突变改变青霉素结合蛋白(PBPs)的结构,使阿莫西林无法与其结合,从而失去抗菌活性。例如,肺炎链球菌通过PBPs的变异,可逃避阿莫西林的攻击。

2. β-内酰胺酶:细菌的“解毒武器”

许多细菌(如大肠杆菌)会产生β-内酰胺酶,这种酶能分解阿莫西林的核心结构β-内酰胺环,使其失效。研究显示,约75%的耐药菌株通过此机制对抗阿莫西林。

3. 耐药基因的传播:细菌的“快递服务”

质粒是细菌之间传递基因的“快递员”,携带耐药基因的质粒可在不同菌种间快速传播。例如,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的耐药基因可通过质粒扩散,导致多重耐药。

二、为何普通人也需警惕耐药性?

耐药性不仅影响个体治疗,更威胁公共卫生安全。以下行为会加速耐药性形成:

案例警示:一位患者因反复自行服用阿莫西林治疗尿路感染,最终导致多重耐药菌感染,需住院接受静脉注射更强效抗生素。

三、如何识别和应对阿莫西林耐药?

1. 症状警示:何时需怀疑耐药?

2. 诊断手段:精准检测是关键

3. 治疗策略:从个体到群体的防控

四、预防耐药性:每个人都是防线

1. 合理用药

2. 感染防控

3. 特殊人群注意事项

五、未来展望:科学管理延长抗生素寿命

全球已启动多项行动计划遏制耐药性,如中国的《遏制微生物耐药国家行动计划(2022-2025年)》。通过推广精准诊断、优化用药指南、加强公众教育,我们有望延缓耐药性蔓延,让阿莫西林等“老药”焕发新生。

行动建议:家中剩余阿莫西林切勿随意使用,就医时主动告知用药史,配合医生完成病原检测。只有科学用药,才能守护抗生素的未来。

通过理解耐药机制、规范用药行为、支持精准医疗,普通人也能为遏制耐药性贡献力量。毕竟,保护抗生素的有效性,就是保护我们自己的生命防线。