月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,轻则影响生活质量,重则可能影响生育功能。中医理论认为,月经是“肾-天癸-冲任-胞宫”气血运行的外在表现,而针灸通过调节经络气血、平衡脏腑功能,成为临床治疗月经不调的有效手段。本文结合最新临床研究成果,解析针灸调理的核心穴位配伍方案及其科学依据。

一、月经不调的病理分型与针灸干预原则

根据《黄帝内经》"月事以时下"的生理规律,月经周期紊乱多因气血失调、冲任损伤所致。现代临床主要分为三大类:

1. 月经先期(提前7天以上):多因实热迫血妄行或气虚不固,常伴经量增多、色深质稠(实热)或色淡质稀(气虚)

2. 月经后期(延后7天以上):多由血寒凝滞或血虚失养导致,可见经色暗红伴血块(血寒)或经量少色淡(血虚)

3. 月经先后不定期:多因肝郁气滞或肾精亏损,表现为经量时多时少、经行不畅

针灸治疗遵循"实则泻之,虚则补之"原则,通过特定穴位配伍调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,改善子宫内膜微环境。

二、核心穴位配伍方案解析

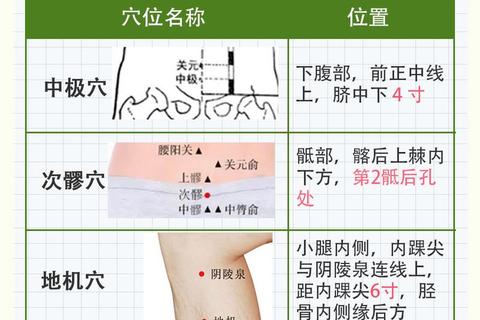

(一)基础调经三穴

1. 关元穴(脐下3寸)

2. 三阴交(内踝上3寸)

3. 血海穴(髌底内侧端上2寸)

(二)辨证配穴方案

| 证型 | 主穴配伍 | 配穴选择 | 干预方式 |

|-|-||-|

| 实热型先期 | 关元+三阴交+血海 | 行间(泻热)、曲池(清阳明热)| 针刺+刺络放血 |

| 气虚型先期 | 关元+足三里+脾俞 | 隐白(止血)、气海(补气) | 艾灸(每穴15分钟)|

| 血寒型后期 | 气海+归来+命门 | 关元(温灸)、八髎(散寒) | 温针灸+隔姜灸 |

| 肾虚型后期 | 肾俞+太溪+三阴交 | 命门(补阳)、水泉(益阴) | 毫针补法+穴位敷贴 |

| 肝郁型不定期| 太冲+期门+三阴交 | 内关(安神)、阳陵泉(疏肝) | 平补平泻+耳穴压豆 |

特殊配伍示例:

三、临床疗效与作用机制

1. 循证医学证据

2. 分子作用机制

四、安全应用指南

1. 居家调理方案

2. 特殊人群注意

3. 就医指征

五、整合调理建议

1. 周期疗法

2. 生活方式协同

临床实践表明,规范化的针灸治疗可使70%患者3个月内重建规律月经周期。但需特别注意,针灸起效时间与病程长短密切相关——病程<1年者平均治疗8次见效,病程>3年者需持续治疗3个月经周期。建议患者建立月经日记,记录基础体温和针灸反应,为精准调理提供依据。