月经是女性健康的“晴雨表”,但一个月内两次出血常令人陷入焦虑:是排卵期的正常波动,还是疾病的预警信号?本文将解析这一现象背后的复杂成因,并提供科学应对指南。

一、症状与鉴别:如何判断异常出血?

1. 生理性排卵期出血的特征

2. 需警惕的病理性出血信号

二、病因解析:从激素波动到疾病隐患

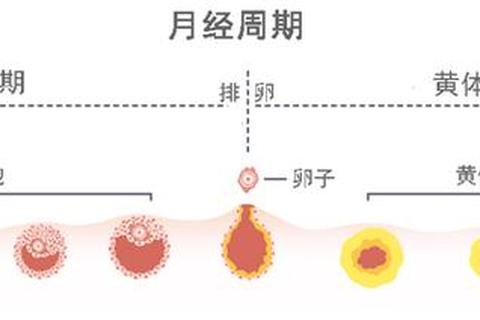

1. 排卵期出血的生理机制

排卵时雌激素短暂下降,导致子宫内膜局部脱落出血。黄体功能不足或萎缩不全会延长出血时间。

2. 内分泌紊乱的常见诱因

3. 需排查的妇科疾病

三、诊断流程:何时就医?需要哪些检查?

1. 居家观察的适用情况

2. 必须就医的预警信号

3. 临床检查项目

| 检查类型 | 目的 | 适用情况 |

||||

| 妇科检查+宫颈癌筛查 | 排除宫颈病变 | 所有异常出血者 |

| 超声检查 | 检测子宫肌瘤、息肉 | 疑似器质性疾病 |

| 性激素六项 | 评估卵巢功能 | 疑似内分泌失调 |

| 宫腔镜 | 直视宫腔病变 | 反复出血且其他检查阴性 |

四、治疗与预防:分层管理策略

1. 生理性出血的自我管理

2. 药物治疗方案

3. 手术干预指征

4. 特殊人群注意事项

五、预防:构建健康的内分泌防线

1. 压力管理:每日冥想10分钟,或进行瑜伽、太极等舒缓运动。

2. 作息规律:固定22:30前入睡,避免蓝光干扰褪黑素分泌。

3. 饮食建议:每周摄入3次深海鱼类(富含Omega-3),减少精制糖摄入。

理性应对,主动管理

异常出血可能是身体发出的“求救信号”,也可能是生理波动的自然表现。掌握科学的鉴别方法,及时采取分级应对措施,才能既避免过度焦虑,又不延误疾病诊治。记住:规律体检(每年1次妇科超声+TCT/HPV筛查)是守护生殖健康的核心防线。