新生儿黄疸是宝宝出生后常见的现象,但如何科学监测胆红素水平,避免过度医疗干预,是每个家庭都关心的问题。本文将为您解析一种无创、便捷的筛查技术——经皮胆红素检测(TcB),帮助家长和医护人员更安全地守护新生儿健康。

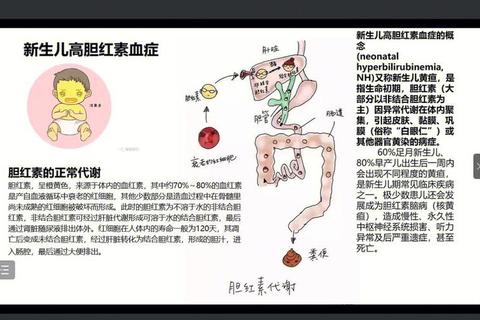

一、新生儿黄疸的科学认知

1. 黄疸的成因与风险

约60%的足月儿和80%的早产儿会出现黄疸,这是由于新生儿肝脏代谢胆红素能力不足所致。当血清总胆红素(TSB)超过临界值(足月儿>12.9 mg/dL,早产儿>15 mg/dL)时,可能引发核黄疸等神经系统损伤。

2. 传统筛查方法的局限

过去主要依赖两种方法:

二、经皮胆红素检测技术解析

1. 技术原理与设备特性

经皮检测仪通过发射特定波长的光线穿透皮肤,测量胆红素对光的吸收率,间接推算血液胆红素水平。现代设备如JM-105型检测仪,已在临床验证中与TSB检测呈现高度相关性(r=0.783)。其优势包括:

2. 操作规范要点

根据国际指南和临床研究,规范操作需注意:

三、临床价值与循证证据

1. 减少不必要的采血

马来西亚一项涉及765名新生儿的研究显示,联合使用Kramer法则和TcB检测,可减少74%的采血次数(中位数从4次降至1次),且未增加光疗延误风险。

2. 优化医疗决策

四、临床应用中的关键考量

1. 技术局限性

2. 与其他技术的协同应用

理想的新生儿黄疸管理应建立三级筛查体系:

1. 初级筛查:TcB+临床观察

2. 风险预警:智能手机App辅助监测

3. 确诊干预:TSB检测+光疗设备

五、给家长的实用指南

1. 居家观察要点

2. 就医时机判断

出现以下情况需立即就诊:

✅ 出生24小时内出现黄疸

✅ 手足心明显黄染

✅ 体温异常或体重下降>7%

✅ TcB值超过设备提示的警戒区

3. 哺乳期特别建议

母乳喂养婴儿可通过以下方式降低黄疸风险:

六、行业发展趋势

随着技术进步,新一代检测设备正朝三个方向升级:

1. 多光谱分析:提升深肤色婴儿检测精度

2. 物联网整合:实现医院-家庭数据实时共享

3. AI辅助诊断:自动识别高风险病例并生成干预建议

经皮胆红素检测技术的普及,标志着新生儿黄疸管理进入精准医疗时代。家长应理性看待检测结果,既不过度焦虑盲目治疗,也不忽视持续监测的重要性。医疗机构需根据AAP指南建立标准化流程,让这项技术真正成为守护新生儿健康的安全屏障。